主に工事現場で用いられる工程表は、工事の着工日から竣工日までの期間に行うタスクを、時系列順にまとめたものです。工程表を用いることで、工事・作業の予定や進捗を可視化できるだけでなく、納期の遵守につながるなど、さまざまなメリットがあります。

この記事では、工程表の作成手順や作成する方法の他、工程表を作る際の注意点などについて解説するので、参考にしてみてください。

表計算ソフトによる工程表の作成・修正に時間がかかる、最新の工程表が共有されず社内の案件進捗状況がわからない、などを解決する「ANDPAD工程表機能」について下記で詳しくご紹介しています。

関連記事:工程表アプリならANDPAD(アンドパッド)|工程表作成・修正を誰でも簡単に、リアルタイムな情報共有・把握も可能

工事における工程表とは

工程表とは、着工日から竣工日までの期間に行うべき工事のタスクや工程を、時系列順にまとめた表のことです。各工程に必要な日数や納期までのスケジュールなどの予定を記入したり、それぞれの実際の進捗状況を記入したりするのが一般的です。

工事における今後の予定や現在の状況が可視化されることで、現場の管理・把握がしやすくなり、納期に遅れないよう工事を進められるのがメリットです。

以下、工程管理の全体像についても解説しています。

関連記事:工程管理とは?建設業で重視される理由・チャート種類・管理方法などを解説

「工程表」と「行程表」の違い

工程表と似た概念として「行程表」が存在しますが、それぞれ内容や向いている目的などが異なります。工程表は、工事に必要な作業の工程や順序、工事の予定や進め方などを詳細に記した表であり、建築現場や生産現場でよく使用されます。

一方の行程表は、大まかな予定や目標などを筆頭に、それらに対する手順やスケジュールなどを記載するもので、工程表よりも漠然とした内容になる場合がほとんどです。そのため、行程表は主に大規模・長期的なプロジェクトに用いられます。

工事現場で一般的に用いられる5つの工程表

工程表にはさまざまな種類がありますが、工事現場で一般的に用いられる工程表は下記の5つです。

1. バーチャート工程表

工事現場で使われやすい工程表の1つが、バーチャート工程表です。バーチャート工程表は、縦軸には工事や作業を、横軸には時間を記入して、横棒で進捗状況を表します。構造がシンプルなので簡単に作成しやすく、視覚的にスケジュールを把握しやすいといったメリットがあります。

ただし、作業の進捗は把握できても作業同士の関係性は分からないため、長期間に及ぶプロジェクトや作業が複雑に絡んだ工事現場などには向きません。

以下、バーチャート工程表のメリット・デメリット、作成手順について解説しています。

関連記事:バーチャート工程表とは?メリット・デメリットや作成手順について解説!

2. ガントチャート工程表

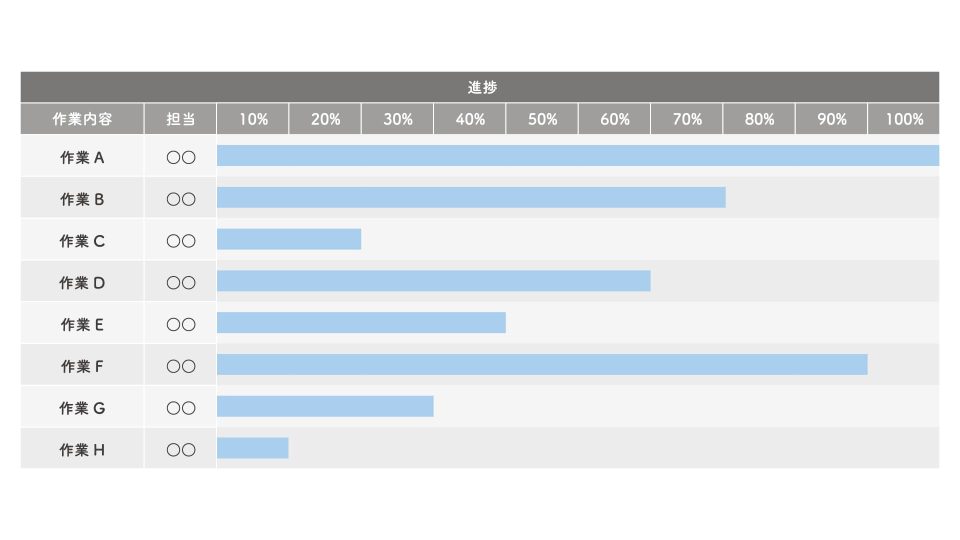

ガントチャート工程表も、工事現場で一般的に用いられている工程表です。作りは、縦軸に作業名を記し、横軸にタスクの期日や担当者、進捗状況などを記します。進捗状況を把握しやすい、タスク同士の関係性を把握しやすいのがメリットです。

デメリットは、作成に必要な情報や記入する項目が多く手間と時間がかかり、必要な工数を把握しにくい点が挙げられます。

関連記事:ガントチャート工程表とは|バーチャート工程表との違いや作成方法も解説

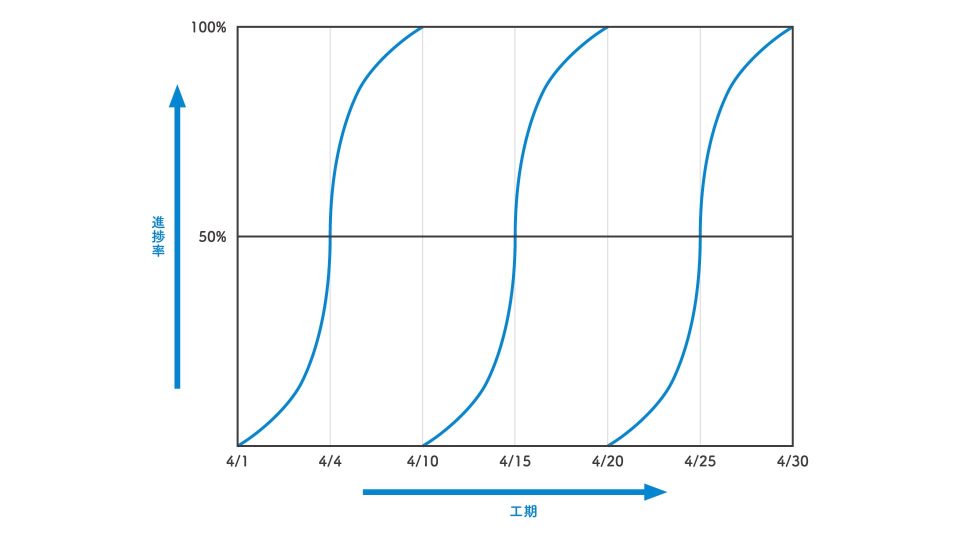

3. グラフ式工程表

グラフ式工程表は、縦軸は進捗率、横軸は日数、曲線は進捗率を表す工程表です。全体の進捗率や基準に対しての進みの良し悪しが分かりやすいのがメリットです。一方、個々のタスクの進捗や状況を把握するのには向いていません。

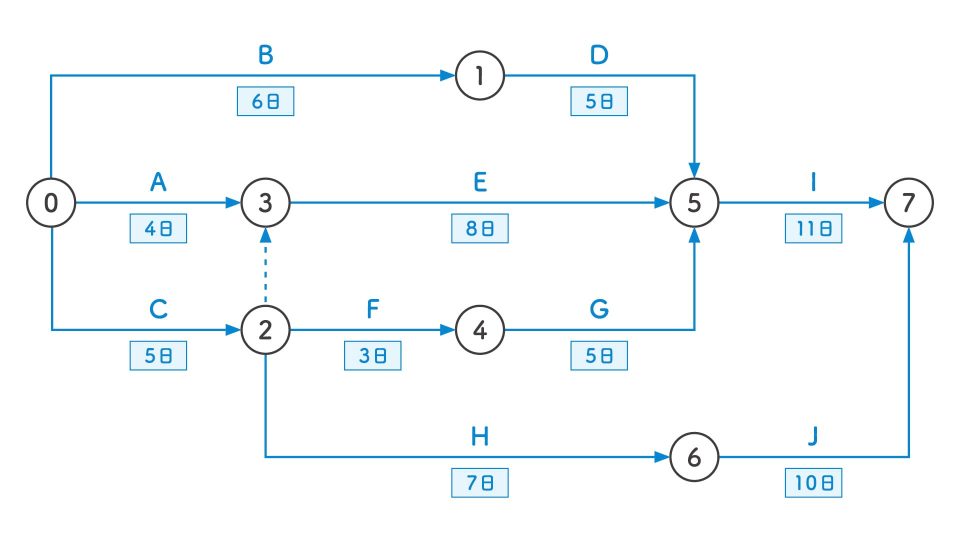

4. ネットワーク工程表

ネットワーク工程表は、円と矢印を使って、各タスクに必要な工数やタスク間の関連性を表します。タスク同士の関連性が分かりやすく、並行できるタスクが分かるため、効率的に作業を進められるのがメリットです。

しかし、各タスクの進捗は分かりづらく、作成するのも難しいというデメリットもあります。

以下、ネットワーク工程表の作成方法について詳しく解説しています。

関連記事:ネットワーク工程表とは?作成方法や知っておきたい用語・ルールも徹底解説

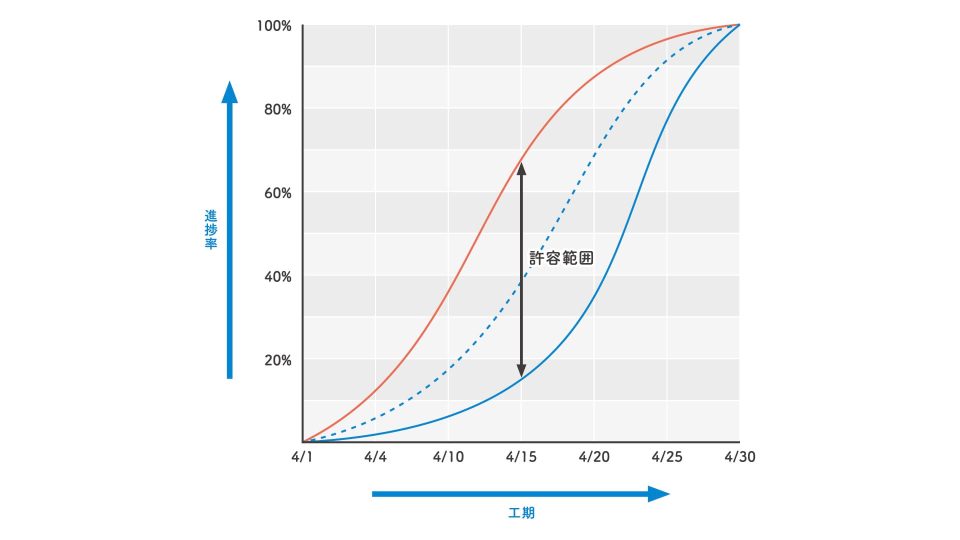

5. 曲線式(出来高累計曲線)工程表

曲線式工程表の1つである出来高累計曲線も、工事現場でよく用いられている工程表の1つです。縦軸に進捗率、横軸に日付を記載する工程表であり、その見た目からバナナ曲線やS字カーブとも呼ばれています。

上方許容限界曲線・下方許容限界曲線を記入するという性質上、スケジュールに対する全体の進捗状況を、許容範囲と共に把握しやすいのが特徴です。ただし、各作業単位での進捗状況の把握には向いていません。

工事現場で用いられる工程表の作成手順

ここからは、工事現場で用いられる工程表の作成手順について、詳しく見ていきましょう。

1. 施工範囲や手順を決定する

工程表の作成手順として初めに行うのが、現場ごとに施工範囲や手順を決めることです。また、それらの範囲の内容に適した施工手順や施工方法を考えます。

施工手順は大まかに決めるのではなく、作業単位で細かく設定することで分かりやすい工程表になります。進捗の遅れによる納期への影響や、各種作業の効率低下を防止するのにも役立つでしょう。

また、節目のポイントでマイルストーンを設定することもおすすめです。

関連記事:【建設業】工程表にマイルストーンを設定する手順やメリット、注意点を解説

2. 施工期間を設定する

施工範囲や手順が決定したら、次に施工期間を設定します。予定している工事や作業の規模を考慮するだけでなく、稼働する人員や設備なども含めて、現実的かつ余裕を持った施工期間にしましょう。

施工期間に余裕があると、作業に携わる人に心理的な余裕が生まれ、効率や品質を維持しやすくなります。なお、短すぎる施工期間はプレッシャーを感じる要因になり、ミスの誘発による効率や品質の低下を招きかねません。

3. 人員や機材の配分を設定する

施工範囲や作業内容、決められた施工期間などから逆算して、工事に必要となる資材や機械設備などを洗い出します。あらかじめ決めておくことで、手間がかかりやすい資材や機械設備の手配や配布などを、効率的に進められるでしょう。

4. 使用する工程表の種類を決定する

必要な情報の用意や工事に関する方針などが決まったら、使用する工程表の種類を選びます。

工程表にはさまざまな種類があるため、それぞれが持つ特徴や強みなどを把握した上で、適切なものを選ぶのが重要です。また、工事の途中で工程表を新たに作るなどの場合でも、状況や目的に合った種類の工程表を選びましょう。

5. 作成方法や担当者を選ぶ

使用する工程表の種類が決まれば、工程表を作成する方法や担当者を選びます。工程表は紙に手書きで起こしたり、各種ツールでデータとして作成したりするなど、さまざまな手段で作成可能です。

工程表の作成に関するノウハウを持っている人員がいれば、担当者に選定して適切な作成方法を選んでもらうのもおすすめです。

6. 工程表の最終確認後、各担当者へ共有する

工程表の作成が完了したら、工程表に不備や問題がないかなど改めて最終確認しましょう。不備や問題があるまま実施に移ると、工事や作業の途中で修正や対応に追われてしまうためです。

また、工程表を現場で働く人に配布や共有などして周知を進めるのも重要です。質の良い工程表があっても、実際に現場で活用してもらえないと意味がありません。

一般的な工程表の作成方法

工程表にはさまざまな方法で作成できます。ここからは、一般的な作成方法とそれぞれの詳細について解説します。

以下、見やすい工程表を作成するポイントについても解説しています。

関連記事:見やすい工程表を作成するポイントとは?作成時の注意点やおすすめツールも紹介

手書き

工程表の作成方法としてよく挙げられるのが手書きする方法です。紙面に工程やスケジュールなどを書き起こして、工程表として活用します。

手書きによる工程表の作成は、準備物が紙とペンだけで済み手間がかからないため、小規模な工事などの場合に適しています。

ワード・エクセル

ワードやエクセルなども、工程表を作成する一般的な方法です。データによる作成ができるため、複雑な工程表を作る際にも設計しやすく、修正や追加などが簡単に行えるのがメリットです。

また、各所でテンプレートが配布されているので種類や数が多く、目的や状況に合ったものを見つけやすい利点もあります。

以下、エクセルやワードを用いた工程表の作成方法についても解説しています。

関連記事:工程表はエクセルで作れる?作成できる工程表の種類や作成方法などを徹底解説!

関連記事:ガントチャートをエクセル(Excel)で作成|メリットや方法を解説

関連記事:工程表をワード(Word)で作成するには|作成の手順やコツ、注意点について解説

専門性の高いツール

専門性の高いツールを用いるのも、工程表を作成するための手段の1つです。特に、施工管理システムなどのツールには、工程表を作れる機能が備わっている場合があります。

そして、さまざまなツールのなかでも特におすすめなのは、ANDPAD(アンドパッド)です。工程表の作成だけではなく、写真・図面などの最新情報をクラウドで一元管理することが可能です。工程表を更新した際は、工事関係者へ自動で連絡が送られるので、工程表作成の手間だけでなく、コミュニケーションコストの削減にもつながります。

ANDPAD(アンドパッド)以外にも業務効率化を行い、「建設DX」を実現する方法があります。詳しくは下記の記事で解説していますので、合わせてご覧ください。

関連記事:建設DXとは?最新事例やデジタル技術の種類・メリット、具体的な手順を徹底解説

工程表を作る際の注意点

工程表を作る際は、注意点もしっかり押さえておきましょう。それぞれ詳しく解説していきます。

理解しやすいデザインにする

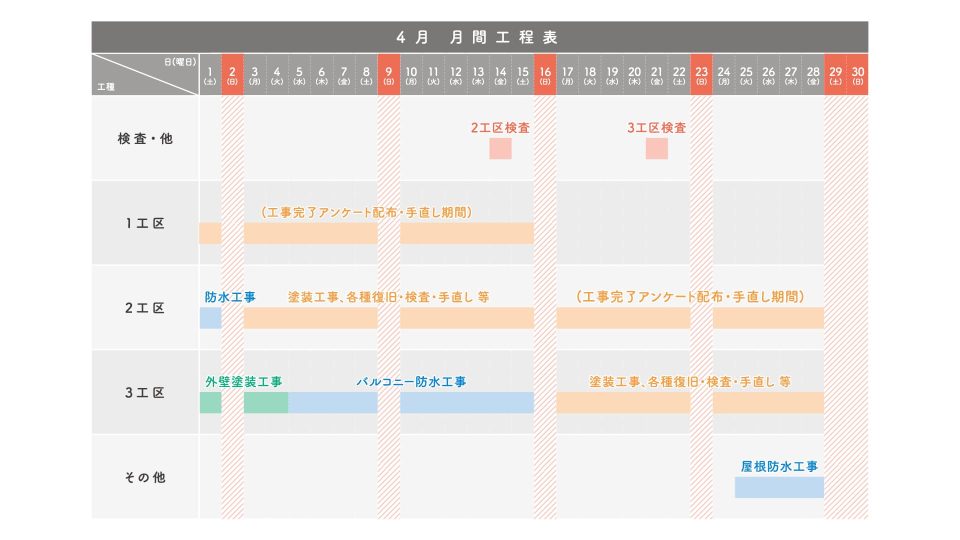

工程表を作る際の注意点として挙げられるのがデザインです。工程表は工事に携わる多くの人が利用するので、誰が見ても理解しやすいデザインにしましょう。

具体的には、色分けや表・グラフなどを用いて視認性をよくする、文章に専門用語を使わない、注釈をつけて誰でも分かる状態にするなどが挙げられます。

以下では、理解しやすいデザインで作成された工程表テンプレートを5つご紹介しています。

関連記事:工程表テンプレートのおすすめ5選

共有可能な設定にする

データで工程表を作った場合は、共有可能な設定にするのを忘れないように注意しましょう。工程表は多くの人が閲覧しますが、肝心の工程表を見られない状態では意味がありません。

特に、データの工程表は簡単に共有できるのが利点でもあるため、効果を発揮できるよう、共有設定には注意してください。

管理や共有のルールを策定する

管理や共有のルールを策定するのも、工程表を作る際の注意点として挙げられます。管理や共有に関するルールがないと、トラブルが起きた際の対応が遅れてしまうからです。

例えば、紙の工程表を共有していたが紛失してしまった場合や、内容に変更があって工程表が新しくなった場合などです。工程表の管理や共有に関するルールをあらかじめ決めておけば、配布や共有を行うことで効率的な運用につながります。

まとめ

工程表の作成は、工事の進捗を可視化して、納期の遵守につなげるために必要です。工程表の作成自体は紙・ワード・エクセルなどで行えますが、効率や精度の面などから考えると、専門性の高いツールによる作成がおすすめです。

なかでもANDPAD(アンドパッド)は、シェアNo.1サービスとして、業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しているクラウド型建設プロジェクト管理サービスです。工程表の作成はもちろん、写真・図面などの最新情報をクラウドで一元管理できるので、施工に関わる関係者全員の仕事を効率化できます。詳しくは、無料でダウンロードできる下記の資料をご覧ください。