工程表とは、工事完了までに必要な日数や進捗といった情報をまとめた表のことを指します。工程表にはさまざまな種類がありますが、建築現場で多く使われているのがバーチャート工程表です。

この記事では、バーチャート工程表の概要や利用するメリット、作成手順や注意点などを解説するので、参考にしてみてください。

表計算ソフトによる工程表の作成・修正に時間がかかる、最新の工程表が共有されず社内の案件進捗状況がわからない、などを解決する「ANDPAD工程表機能」について下記で詳しくご紹介しています。

関連記事:工程表アプリならANDPAD(アンドパッド)|工程表作成・修正を誰でも簡単に、リアルタイムな情報共有・把握も可能

そもそも工程表とは?

工程表とは、工事や一定の作業が完了するまでに要する時間や、進捗状況を確認するために用いられる表です。工程表を作成すると納期や作業工程などが可視化されて、状況の確認や把握がしやすくなります。

また、視覚的に分かりやすくなることで作業の効率が上昇して工期が短縮したり、無駄な作業が省けてコスト削減につながったりする利点があります。

関連記事:工程管理とは?建設業で重視される理由・チャート種類・管理方法などを解説

バーチャート工程表の概要

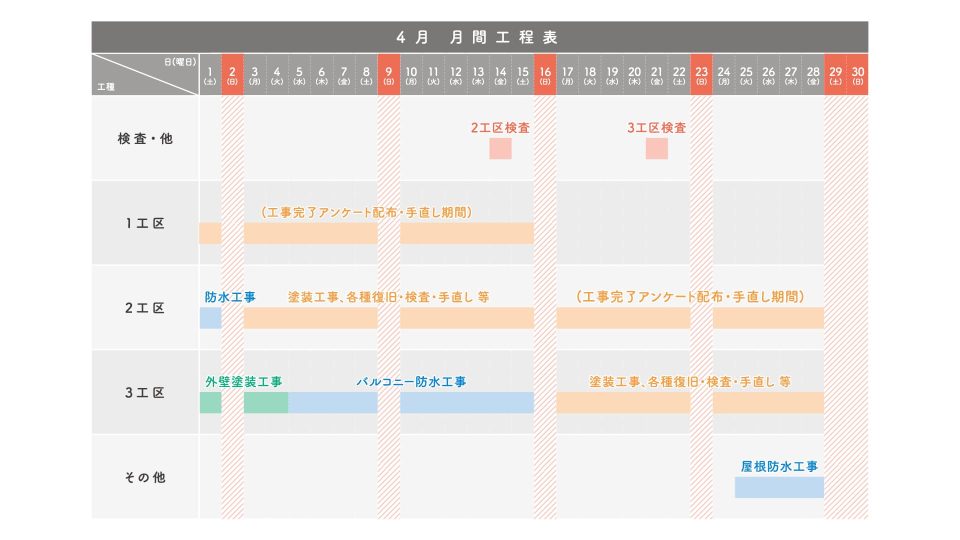

バーチャート工程とは工程表の1つであり、建築現場や製造業などでよく使われます。縦軸に作業項目、横軸に日付を表し、作業開始時期と終了時期を横棒で表します。構造がシンプルなので作成しやすく、工事関係者の誰もが見やすい工程表といえるでしょう。

ただし、タスクの進捗状況は把握不可能なので、リソースの割り振りや納期に間に合うかの確認には向いていません。

バーチャートに似ている工程表で、ガントチャートがあります。以下では、ガントチャートとの違いや、バーチャート工程表を含め、5種類の工程表について紹介しています。

関連記事:ガントチャート工程表とバーチャート工程表の違い

関連記事:工程表5種類の特徴・メリット・デメリットとは|工程表の役割も解説

バーチャート工程表を使うメリット

バーチャート工程表を使うとさまざまなメリットがあります。どのようなメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。

誰でも短時間で作成できる

バーチャート工程表は、縦軸に作業項目、横軸に日付、横棒で予定を記入するだけのシンプルな構成です。そのため、必要な情報さえ用意できていれば誰でも簡単に作成できるのが利点です。

また、紙とペンやエクセルがあれば作成できるため、特別なソフトや道具を導入せずに作成できます。

管理や修正が簡単

管理や修正が簡単なのも、バーチャート工程表を使うメリットです。バーチャート工程表は構成がシンプルなので、修正する際は横軸の日程を動かすだけで対応できます。

そのため、工程の管理や修正に特別なスキルや知識を必要とせず、誰でも工程表を扱いやすいので、工程管理の負担が一部の従業員に偏る心配もありません。

内容を確認しやすい

工事のタスクに関する内容や、進捗状況が視覚的に分かりやすいのも、バーチャート工程表のメリットです。縦軸を見れば工事や作業の内容が、横軸を見れば日付が分かるので、工事や作業ごとに設定されている予定を簡単に確認できます。

さらに、誰もが見やすい工程表なので誤った認識が起こりにくく、複数人で同じ内容を共有しても、ズレやトラブルが発生しにくいのもメリットです。

バーチャート工程表を使うデメリット

バーチャート工程表にはデメリットもあります。デメリットについても、詳しく見ていきましょう。

複数の作業の関連性が把握できない

複数の作業の関連性を把握できないのが、バーチャート工程表のデメリットです。バーチャート工程表の性質上、1つの作業で問題が発生した場合に、他の作業へどのような影響が発生するのか分かりにくく、状況の把握が難しくなります。

そのため、実際には問題のない単体作業だとしても、他の作業からの影響が分からないため確認に時間がかかり、進捗や納期に遅れが発生するリスクがあります。

クリティカルパスが分かりにくい

バーチャート工程表のデメリットの1つが、クリティカルパスが分かりにくいことです。クリティカルパスとは、全ての工程を最短で完了するための作業経路を指します。

クリティカルパスが分かれば効率上昇や工期短縮などが望めますが、作業に必要な日数を把握するのを主な目的としているバーチャート工程表は、クリティカルパスの把握には適していません。

バーチャート工程表を利用する際に注意したいのは、優先度の低い作業を先に取り組んでしまう、組み合わせの悪い作業を並行して効率が落ちるなどです。

以下、クリティカルパスについて詳しく解説しています。

関連記事:工程表のクリティカルパスとは?メリットや注意点、活用ポイントを解説

複雑な工程管理には向かない

バーチャート工程表は、作業ごとに必要な工程を個別に確認する設計になっているため、複雑な工程を含んでいる工事現場では利用しにくいです。

そのため、作業の優先順位や、作業間における関連性などを把握しなければならない工事現場ではバーチャート工程表の利用は避けられる場合があります。

バーチャート工程表の作成に必要な手順

バーチャート工程表の作成に必要な手順は主に5つです。それぞれの詳細は下記の通りです。

以下、見やすい工程表を作成するポイントを解説しています。

関連記事:見やすい工程表を作成するポイントとは?作成時の注意点やおすすめツールも紹介

1. 作業内容の洗い出し

バーチャート工程表を作成する際には、まず作業内容を洗い出します。バーチャート工程表の縦軸に、これから行う予定である作業内容を記入するためです。

バーチャート工程表を作った後に修正が必要になると効率が悪いので、必要な作業を正確に把握することが重要です。

2. 工程と施工手順の決定

作業内容の洗い出しが完了したら、次に工程と施工手順の決定に移ります。全ての作業内容を確認して、取り掛かる順番を想定して並び変えていきます。

実際に作業を始めた後に順番を変更すると、混乱を招いたり修正の手間がかかったりして他の業務を圧迫してしまいます。そのため、順番に問題がないか確認しつつ、入念なシミュレーションをしながら順番を決めましょう。

3. 工数や期間の設定

工程や施工手順が決まった後は、工数や期間を設定します。工数や期間の設定は、各作業に必要な工数や日程などを推測して行いましょう。

また、工数や期限はギリギリではなく余裕を持って設定するべきです。充分な猶予があれば予期せぬトラブルが発生しても期限ないでリカバリーできる可能性が高くなるためです。

4. 担当者や資材の設定

工程表の作成に必要な情報収集や期間などの設定が完了したら、それらを基にした資材の設定や作成担当者の選定に移ります。

資材の設定は、適切な場所や量の分配をできるようにしないと、現場で必要な資材が足りず作業が進められなくなるなど、トラブルが発生しかねないため注意が必要です。

担当者の選定に関しても、一部の人に負担が集中するような状態にならないように心掛けましょう。

5. 内容を基に入力

そろった情報や各種設定などを基に、工程表に記入をしていきます。具体的には、洗い出したタスクを縦軸に、必要となる工数を基準として作業開始日から日付を横軸へ記入します。

入力漏れや入力ミスなどがあると、修正や確認などに手間と時間がかかり、納期にも影響がでるため注意が必要です。

また、節目となるポイントにマイルストーンを設定することもおすすめです。

関連記事:【建設業】工程表にマイルストーンを設定する手順やメリット、注意点を解説

バーチャート工程表を作成する際の注意点

バーチャート工程表を作成する際は、いくつかの注意点があります。ここからは、具体的な注意点と詳細を解説します。

期間は余裕を持って設定する

期限の設定については注意が必要です。期限がギリギリに設定されていると、トラブルが発生した際に対応しきるのが難しく、結果的に時間がかかってしまい品質の低下を招いてしまいます。

また、期限に充分な猶予がある状態だと心理的な余裕が生まれるため、ミスを予防しやすく品質の維持にもつながります。

複数の工程や案件をまとめない

複数の工程や案件を、バーチャート工程表に詰め込まないように注意しましょう。バーチャート工程表は、各作業に必要な工程を確認することを目的としているからです。

そのため、複数の案件を取り扱う際は個別にバーチャート工程表を作るべきです。さらに、複数のバーチャート工程表を扱う際は、スプレッドシートや施工管理システムなどを用いると管理しやすくなります。

修正しやすい設計にしておく

バーチャート工程表を作成する際は、修正しやすい設計にしておくのも重要です。特に、エクセルで作成する場合は関数やマクロを用いることで、修正の手間を軽減することが可能です。

また、エクセル内の工程表フォーマットを利用すれば、修正作業の負担を抑えられるでしょう。

まとめ

バーチャート工程とは、主に建築現場で使われるシンプルな工程表です。工事に必要な作業にかかる日数や、工程を把握するのに役立ちます。最低限紙とペンがあれば作成が可能ですが、作業や業務を効率的に進め、高い品質を維持するためには、工程表の作成に特化したツールを取り入れるのも1つの方法です。

そこでおすすめしたいのが、ANDPAD(アンドパッド)です。ANDPAD(アンドパッド)は、シェアNo.1サービスとして、業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しているクラウド型建設プロジェクト管理サービスです。工程表の作成だけではなく、作成に必要な情報の収集や精度の高い予定の決定にも役立つ機能が、各種備わっています。詳しくは、無料でダウンロードできる下記の資料をご覧ください。