KY活動(危険予知活動)とリスクアセスメントは、どちらも労働災害を未然に防ぐ重要な手段ですが、目的や実施方法に違いがあります。両者を理解し、適切に活用することで安全な作業環境づくりが可能です。この記事では、KY活動とリスクアセスメントの基礎知識と実施方法について解説します。ぜひ参考にしてください。

KY活動(危険予知活動)とは

KY活動は、作業現場に潜む危険を事前に予測し、労働災害を未然に防ぐための取り組みです。作業前にリスクを共有し、適切な対策を決定して実施します。「指差し確認」や「行動目標の設定」などが含まれ、職場の安全意識の向上が可能です。

建設業や製造業など、リスクが高い業種での実施が重要であり、KY活動を通して労働災害の発生を減少させることが期待されています。

リスクアセスメントとは

リスクアセスメントは、職場における危険や有害要因を調査し、リスクを低減するための手法です。職場のリスクを洗い出すことは、リスクの除去や低減策を実施する上で重要なプロセスです。

労働災害は、従業員の健康被害や生産の中断、企業イメージの低下など、経営に対して大きな影響を与えます。リスクを適切に評価し、優先順位をつけて対策を講じることで、安全な労働環境を実現します。

KY活動とリスクアセスメントの違い

KY活動とリスクアセスメントの違いは、目的や実施方法にあります。KY活動は現場での具体的な危険を予測し、防止対策を行動で示します。リスクアセスメントは職場のリスクを洗い出して、リスク低減措置を講じることが主な目的です。両者を継続的に行うことで、労働災害の防止だけでなく、作業員の安全意識の向上にもつながります。

KY活動の実施方法

KY活動を効果的に実施するためには、現場での危険予測と対策の具体的な手順を理解することが重要です。KY活動の実施方法について解説します。

基礎4Rとは

基礎4Rとは、KY活動の実施における基本的な手法です。危険要因を従業員同士で論議し、解決策を段階的に決定します。1ラウンドから4ラウンドまでのプロセスを通して、現状把握、本質追求、対策樹立、目標設定を行い、効率的な安全対策を導き出せます。

1ラウンド:現状把握

1ラウンドでは、職場や現場に潜む危険を従業員同士で洗い出します。小さな危険も含め多角的な視点で、危険要因に対して「なぜ?」を繰り返し掘り下げることが大切です。

2ラウンド:本質追求

2ラウンドでは、洗い出した危険から重要なものを選び本質を追求します。危険なポイントを絞り込みながら、従業員同士で理由を議論し、危険性を深く理解します。

3ラウンド:対策樹立

3ラウンドでは、洗い出した危険に対する具体的な対策を立てます。対策案は実現可能かつ具体的であることを意識し、従業員同士で解決策を議論して納得できる案を出し合います。

4ラウンド:目標設定

4ラウンドでは、対策案をもとに具体的な行動目標を設定します。優先すべき対策を明確にし、各従業員が実行可能な目標を設定することで、効果的な安全対策を実施します。

KY活動シートの書き方

KY活動シートは、危険予知活動を効果的に進めるためのツールです。シートには、作業内容や予測される危険、対応策を記入し、活動後には反省点や改善点を反映させます。シートの項目に沿って進めることが基本ですが、必要に応じてカスタマイズも可能です。シートを活用することで、作業現場での危険認識を高めるとともに、安全対策を明確化し活動を行えます。

KY活動のアイデア不足を防ぐ方法

KY活動でアイデアが不足しないようにするためには、効果的な議論や視点を広げる工夫が必要です。KY活動のアイデア不足を防ぐ方法を解説します。

小さなヒヤリハットを見逃さずに対処する

ヒヤリハットは、重大な災害や事故の一歩手前で起こる出来事です。見逃さずに対処することが、事故の未然防止につながります。ハインリッヒの法則によれば、1件の重大事故の背景には29件の軽微な事故と、300件の怪我には至らない事故があるとされています。日常業務のなかで隠れた危険を見つけ出し、KY活動に反映させることが重要です。

問題の内容を具体的に示す

問題を表面的に解決するのではなく、具体的に掘り下げていくことが大切です。問題の内容を深掘りするためには、「なぜ?」を繰り返して原因を追求します。カッターで指を切った場合、なぜ素手で使用したのか、なぜ軍手が支給されていなかったのかと問い続けることで、根本的な問題が明確になります。

上司のフィードバックや新入社員へのフォローアップも重要です。

報告しやすい環境を整える

報告しやすい環境を整えることは、KY活動を効果的に進めるために大切です。軽微な問題でも従業員が報告しやすくすることで、危険を早期に察知できるでしょう。報告内容を評価し、反映する仕組みを整えるとアイデア不足を防げます。スマートフォンを使用した報告システムを導入すれば、若い世代も積極的に報告しやすくなり情報共有が円滑に進みます。

リスクアセスメントの実施方法

リスクアセスメントは職場での危険を特定し、適切な対策を講じる重要な手段です。リスクアセスメントの実施方法について解説します。

関連記事:建設業の作業手順書とは?目的や作成方法・ポイント、メリット・デメリットを解説

実施体制の構築

経営陣がリスクアセスメント実施の決意を表し、責任者と推進メンバーを選定します。各部門の役割を明確にし、現場の従業員も含めた全員に実施を周知しましょう。実施体制では、トップが統括し安全管理者や現場責任者が中心となり、危険性の特定やリスク低減策を検討します。全従業員の参加を促進することが重要です。

実施時間の決定

実施時間は、現場のリスクや安全衛生の変化に応じて決定します。設備や作業方法の変更時や事故発生後、一定期間が経過した際に実施します。法令にもとづく義務として、作業手順や設備変更時にも実施が必要です。定期的な見直しも重要であり、年間計画を立てて計画的に行うことで、安全基準の向上を図ることができます。

情報の収集

リスクアセスメントには、作業標準や安全データシート、災害事例などの資料が欠かせません。現場から得られるヒヤリハット事例や、KY活動の結果も重要な情報源です。作業者が積極的に報告する仕組みを整えながら、情報を収集しましょう。

危険性や有害性の識別

危険性は、機械や火、作業方法に関するものを指し、有害性はガスや粉じん、振動などを指します。作業者や関係者全員が参加し、過去の事例や安全パトロールを参考にしてリスクを特定します。危険度に応じて重点的な対策を講じることが必要です。災害におけるプロセスの予測が求められます。

リスクの評価

リスクの評価では、特定した危険性や有害性をもとに、負傷や疾病の発生可能性と災害の重篤度を組み合わせてリスクを見積もります。評価は数値化を用い、リスクの優先度を決定します。リスクの優先度は、数値が高いほどに対策を講じることが必要です。

リスク低減策の検討と実施

リスク低減策は、優先度の高いリスクから順番に検討しましょう。危険な作業の廃止や変更を行い、設備改良や保護装置設置といった工学的対策を行います。実施後には効果を評価し、リスクが残る場合は再度対策を講じ作業者に周知します。リスク低減が困難な場合は、保護具を適切に使用し、安全対策を徹底することが重要です。

リスクアセスメントの記録と再評価

リスクアセスメントの実施後には、実施した内容が適切かを再評価し、必要に応じて手順の見直しや優先順位の調整を行います。作業者の意見を反映させることも大切です。記録は整理し、誰でも確認できるように保管しましょう。効果があった対策は、ほかの作業にも活用し、効果がなかった場合には、再検討してさらなる改善策を実施します。

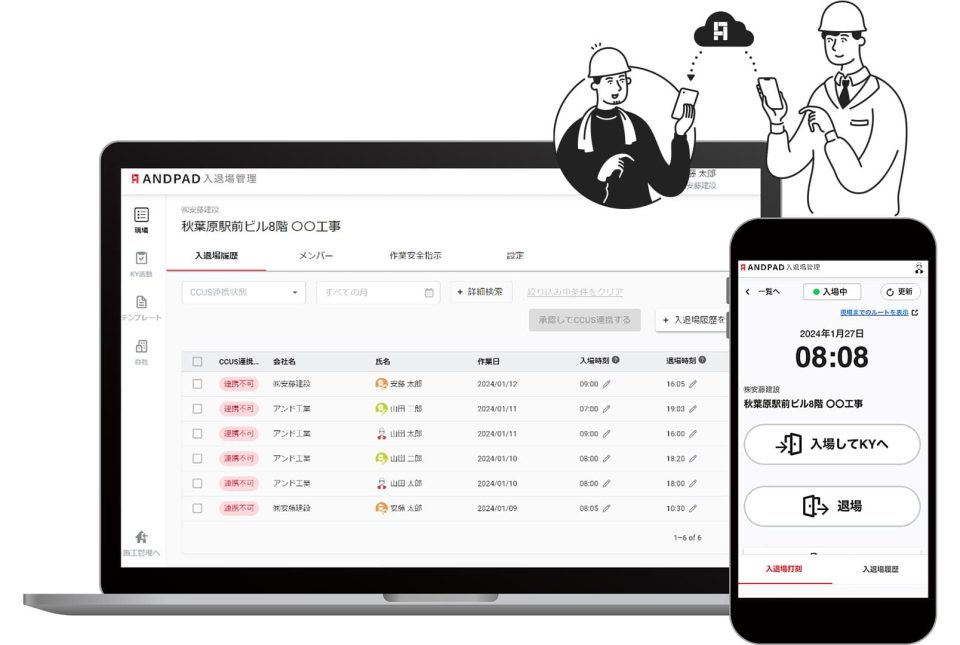

KY活動のペーパーレス化なら「ANDPAD入退場管理」

「ANDPAD入退場管理」なら、KY活動のペーパーレス化が実現できます。作業安全指示書やKY活動用紙をデジタル化し、協力会社はスマートフォンでの確認が可能です。確認状況においても自動記録され、入退場履歴の集計や出面集計を効率化し、現場の安全衛生管理をサポートします。

まとめ

KY活動とリスクアセスメントは、労働災害の予防に重要な役割を果たします。KY活動は現場の危険予測と対策を、リスクアセスメントは職場全体のリスクを評価し低減するために必要です。両者を効率的に活用することで、安全で効率的な作業環境を構築できます。

ANDPAD(アンドパッド)は、使用しやすいUI・UXを提供し、開発力も高く評価されています。年間数千回の導入説明会を開催し、手厚いサポートが特徴です。KY活動とリスクアセスメントについて知りたい担当者は、ぜひお問い合わせください。