KY活動(危険予知活動)は、労働災害やトラブルを防止するための予防策です。特に建設業では、事故を防ぐための意識が重要です。この記事では、KY活動の概要や進め方、基礎4ラウンド法などについて解説します。KY活動の知識を深めたい人は、参考にしてください。

KY活動(危険予知活動)の概要

KY活動の概要、類似した用語との違いについて解説します。

KY活動(危険予知活動)とは?

KY活動は、労働災害やトラブルを防ぐために事業者や作業員が行う予防策です。建設業だけでなく、製造業や医療業でも実施されています。

特に建設現場では、重機や危険な機械を扱うため、労働災害のリスクが高く、KY活動の重要性がより一層求められます。作業前・作業中・作業後の各段階で安全対策を徹底するKYサイクルを取り入れ、事故の防止を図ります。

KYT(危険予知訓練)との違い

KY活動を進めるためには、KYT(危険予知訓練)というトレーニングが不可欠です。KYTは、職場や作業環境に潜む危険を見つけ、対処する能力を養う手法です。KYTの名前は「危険(K)」「予知(Y)」「トレーニング(T)」に由来します。

中央労働災害防止協会の「問題解決4ラウンド法」と旧国鉄の指差し呼称を組み合わせた「KYT4ラウンド法」が標準手法として採用されています。

ヒヤリハットとの違い

KY活動とヒヤリハットは、安全を守るための異なる方法です。KY活動は、作業前に潜在的な危険を予測し、事故を防ぐための対策を講じる予防的なアプローチです。一方、ヒヤリハットは、仕事中に危険を感じたものの、実際には災害や事故に至らなかった事象を指します。体験を分析して、再発防止策を考える事後の改善手法です。

リスクアセスメントとの違い

KY活動とリスクアセスメントは、どちらも労働災害を防ぐために重要な手法ですが、タイミングや方法が異なります。KY活動は作業を行う前に危険を予測し、その場で適切な対応を取ることを目指す手法です。一方、リスクアセスメントは、作業の対象となる設備や手順に焦点を当て、潜在的な危険を洗い出してリスクを根本的に減らすことを目的としています。

KY活動(危険予知活動)の目的

KY活動の目的は、主に3つあります。ここでは、それぞれについて詳しく解説します。

不注意を防止するため

不注意を防ぐためには、KY活動が必要です。見間違いやうっかりが事故につながることがよくあります。例えば、電気工事で保護具を着用せず感電したり、足場板がない場所を勘違いして歩き墜落したりするなどです。KY活動は、現場作業員の不注意や事故を、未然に防ぐために不可欠です。

危険な行動を避けるため

KY活動は、リスクの高い行動を避けることを目的としています。例えば、安全な通路ではなく近道を選んで転落したり、疲労を感じた状態で社用車を運転し事故を起こしたりするなどです。KY活動を通じて、安全への意識を高め、リスクのある行動を回避することが求められます。

職場環境を整えるため

KY活動は、職場環境を改善し、事故や災害を防止することも目的としています。劣悪な環境は、事故や災害の原因を引き起こしやすくなります。例えば、機械の故障、作業スペースの不足、換気の不十分さなどがその一例です。KY活動を行うことで、職場の問題点を見つけ出し、改善に向けた意識を高めることが重要です。

KY活動(危険予知活動)のためのチェックシート作成方法

KY活動は、実際の現場で学びながら進めることが重要です。前述したとおり、実践的な学びをKYTと呼びますが、危険要因と対策が明確でなければ、効果を最大化できません。そこで、KYTの初めにチェックシートを作成することが有効です。ここでは、基礎4ラウンド法を活用したチェックシートの作成方法を解説します。

基礎4ラウンド法を活用する

チェックシート作成には「基礎4ラウンド法」が効果的です。まず、1ラウンドで職場内に存在するすべての危険を洗い出しましょう。次に、2ラウンドで「発生しやすさ」と「発生時の被害」を数値化し、優先すべき危険を絞り込みます。3ラウンドでは、危険に対する対策案を多く出します。最後に、4ラウンドで実行可能な具体的な対策を決定しましょう。

具体的な行動計画を立てることで、現場での意識のズレや不注意を防ぎ、安全な作業環境を作り上げられます。

KY活動(危険予知活動)の進め方

建設現場におけるKY活動を進める際には、6つのステップを踏む必要があります。以下で、詳しく解説します。

関連記事:建設業の作業手順書とは?目的や作成方法・ポイント、メリット・デメリットを解説

1. 作業内容を確認する

作業員は、当日に行う作業内容を確認します。確認する内容は、以下の通りです。

作業場所

作業員の人数

作業員の役割分担

他職種との連携

立入禁止エリア

2. 危険なポイントを特定する

作業内容を確認して、作業場所や作業内容などの危険なポイントを特定します。安全だけでなく、品質に関わる潜在的な問題点も考慮に入れることが重要です。危険なポイントの一例は、以下の通りです。

足場作業:転倒・滑落事故

塗料の使用:揮発性化学物質による中毒

3. 必要な施策を共有する

危険なポイントを特定したら、必要な施策を共有します。施策を共有する際には、作業員が理解しやすいよう、図やイラストなどを活用して視覚的に表現しましょう。状況に応じた対策を複数提示することで、問題発生時の対応がスムーズになります。

4. 重点目標を共有する

次に、重点目標を共有します。作業員にすぐに実施するべき施策を伝えましょう。安全対策と効果を具体的に示すことは、作業員のモチベーション向上につながり、全社的な安全環境への取り組みを促進します。

5. 指差呼称を行う

重点目標を共有できたら、指差呼称を行い、安全対策を実施します。指差呼称は、作業者が安全対策を視覚的に確認し、記憶するための手法です。「〇〇よし!」と指差しをしながら、声に出して確認しましょう。

6. 各協力会社によるKY活動を実施する

指差呼称を行ったら、各協力会社によるKY活動を実施します。作業現場で状況に応じたKY活動を行うと、事故防止だけでなく、効率的な方法の発見にも役立ちます。

7. 危険予知活動を記録し、報告する

KY活動を実施したら、報告書や議事録を作成します。活動結果に加え、成功・失敗の要因も詳しく記録すると、内部監査や法定監査の証拠として活用できます。Excelやクラウドサービスでデジタル化すると、共有しやすく便利です。

KY活動(危険予知活動)のネタ切れ問題への対処法

KY活動のなかで「ネタ切れ問題」がよく指摘されます。最初は多くの危険項目が挙げられますが、対策を進めるうちに明確な危険が減少し、ネタ切れが起こることもあります。初めは新鮮に感じても、習慣化することで危険意識が薄れ、結果としてネタ切れを引き起こすことになります。

ネタ切れを防ぐためには、新しい視点を取り入れることが効果的です。例えば、定期的に外部講師を招いて安全研修を行い、異業種や他現場での事例を共有することで、従来の活動に新たな視点が加わります。また、従業員へのアンケートを実施し、現場で感じたリスクや改善提案を収集するのも有効です。従業員自身がリスク発見に積極的に関わることで、現場視点の潜在的なリスクが浮き彫りになり、意識向上にもつながります。

このような工夫を取り入れることで、KY活動のマンネリ化を防ぎ、新たなリスクにも柔軟に対応できるようになります。

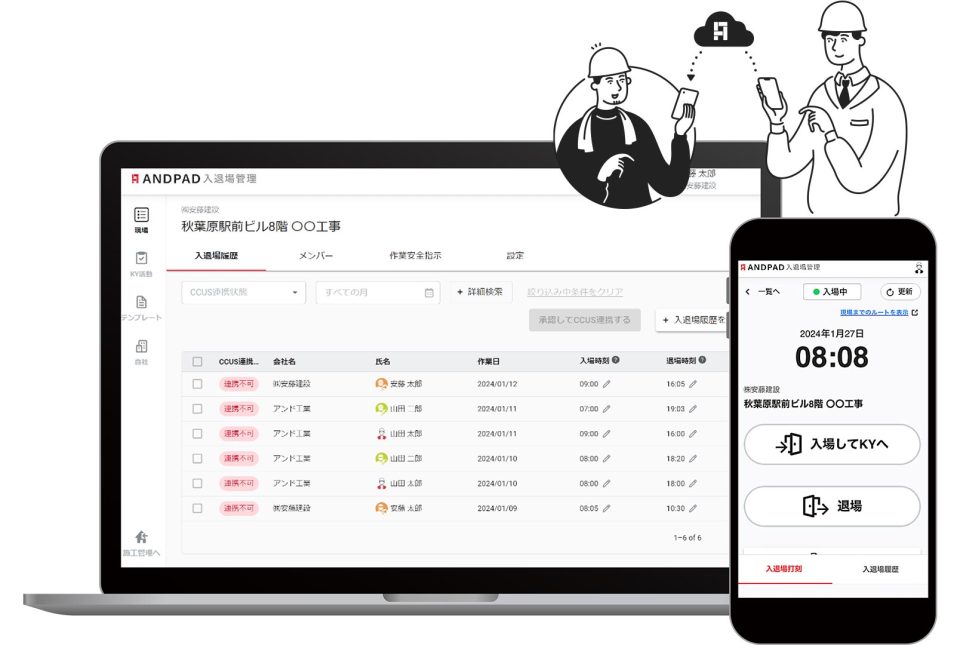

KY活動(危険予知活動)の電子化なら「ANDPAD入退場管理」がおすすめ!

「ANDPAD入退場管理」では、作業安全指示書やKY活動用紙をデジタル化し、安全衛生管理をサポートします。現場代理人が不在の現場や突発工事でも運用しやすく、入退場履歴の管理や出面集計の効率化も可能です。

まとめ

KY活動は、事故を防止するための重要な手法です。安全意識を高め、効果的に進めることで、危険を予知し未然に防ぐことが可能です。現場でのKY活動を実践し、安全な作業環境を作り上げましょう。

「ANDPAD(アンドパッド)」は、シェアNo.1のクラウド型建設プロジェクト管理サービスとして、業種を問わず多くの企業やユーザーに利用されています。サービスの強みは、使いやすいUI・UXを実現する高い開発力と、年間数千回以上の導入説明会を行う手厚いサポート体制です。ぜひ導入をご検討ください。