2025年4月から施行される建築基準法改正によって、建築確認における審査の特例(=4号特例)が縮小されます。同年4月以降は、建築確認申請時の書類作成の手間やコスト、施工期間などに影響があるため、法改正の内容を事前に把握しておきましょう。この記事では、2025年の建築基準法改正の概要や、メリット・デメリットなどを解説します。リフォームや省エネ基準適合義務化についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

建築基準法とは

建築基準法とは、建物の安全を確保し、国民の生命・健康・財産の保護を図るための法律です。建築物の敷地・構造・建築設備・用途などに関する規制が定められています。建築基準法に基づき、建物を建てる際に行政庁や検査機関が建築確認や竣工検査などを行います。

建築基準法の改正によって、建物の構造や仕様などに関する基準の一部に変化が生じます。施行日以降に建築確認を申請する建築物については、新たな基準に適合させなければなりません。施行日より前に建築確認を申請している場合、設計内容の変更等は必要ありません。

2025年の「建築基準法改正」のポイント|4号特例の縮小

2025年4月から施行される建築基準法改正ではさまざまな改正がなされますが、その中でも「4号特例の縮小」が重要です。4号特例の縮小の概要について解説します。

以下では、4号特例に焦点をあてて、わかりやすく解説しています。

関連記事:4号特例の縮小をわかりやすく解説!2025年法改正の概要や変更点、影響とは?

4号特例とは

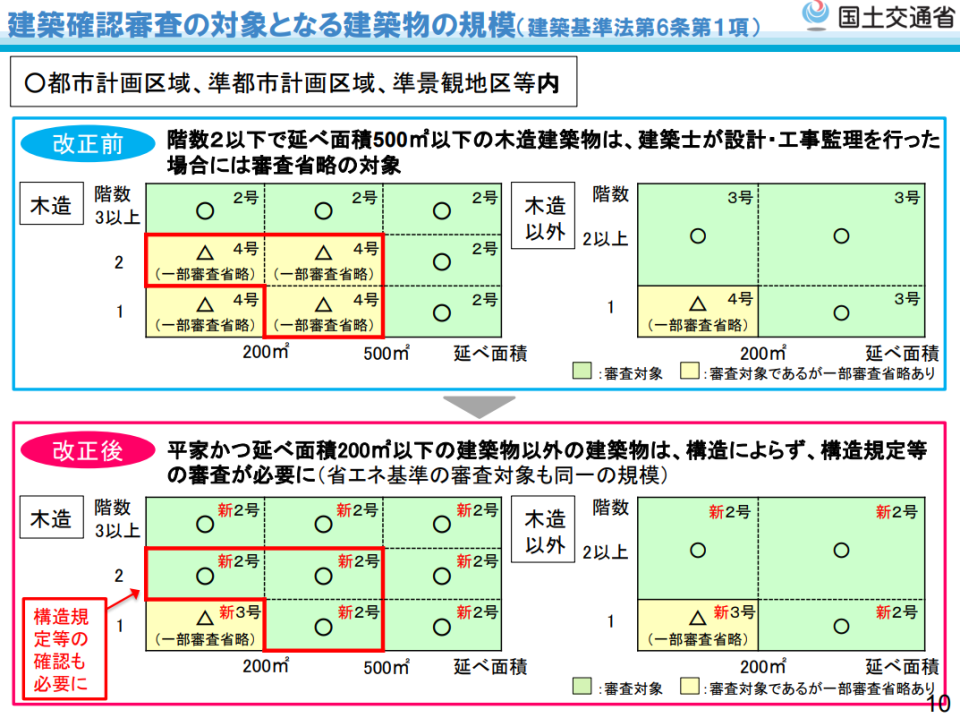

4号特例とは、以下の基準を満たす建物の建築確認審査を簡略化するものです。

- 木造:「2階建て以下」かつ「延べ面積500平方メートル以下」かつ「高さ13mもしくは軒高9m以下」

- 非木造:「平屋」かつ「延べ面積200平方メートル以下」

従来より、上記を満たす建物(=4号建築物)については建築確認審査が簡略化されています。建築確認とは、建物が建築基準法に適合しているかどうか、着工前に図面等から判断する手続きです。

4号建築物から新2号建築物・新3号建築物へ

2025年4月以降は「4号建築物」の区分が廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」に振り分けられます。

関連記事:4号建築物とは?2025年法改正の影響や法改正に向けて準備することを解説

「新2号建築物」と「新3号建築物」の条件は、以下のとおりです。

新2号建築物:木造二階建てまたは木造平屋建てかつ延床面積200平方メートル超

新3号建築物:木造平屋建てかつ延床面積200平方メートル以下

「新2号建築物」に該当する建物は、構造計算審査を含むすべての項目について、建築確認審査の対象となります。構造計算審査とは、建築構造物の設計が、地盤・基礎・建築物の構造・荷重・外力などにを踏まえて安全であるかどうかを、数値データから審査する手続きです。

これに対して、「新3号建築物」に該当する建物は、従来の4号特例と同様に建築確認審査が簡略化されます。

参考:2025年4月(予定)から小規模の木造住宅・建築物の構造基準が変わります|国土交通省

構造・省エネ図書の提出の変更

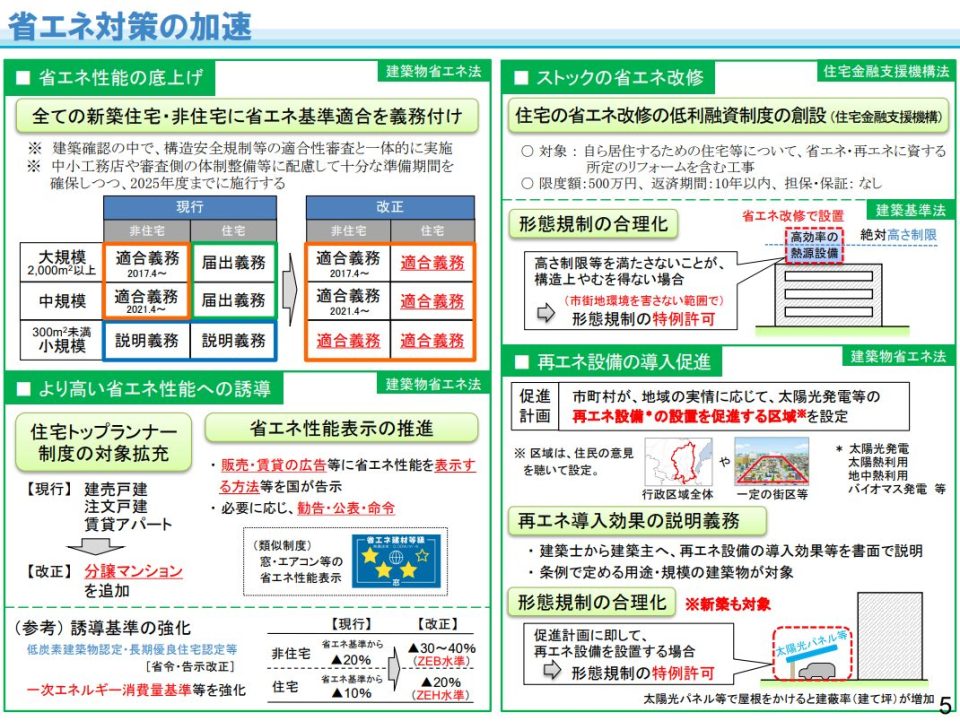

2025年4月からは、建築基準法と併せて「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」の改正法も施行されます。改正建築物省エネ法では、幅広い建築物について省エネ基準への適合が義務化されます。

省エネ基準適合義務化に伴い、「新2号建築物」の建築確認申請時には、構造・省エネ図書の提出が必要となります。これに対して「新3号建築物」については、従来の4号建築物と同様に「確認申請書・図書」の提出が求められるにとどまります。

参考:2025年4月(予定)から小規模の木造住宅・建築物の構造基準が変わります|国土交通省

2025年の建築基準法改正を実施する背景

2025年の建築基準法改正は、環境への配慮や建物の安全性の確保などを目的としています。ここでは、法改正の背景を解説します。

省エネ対策

2025年の建築基準法改正の背景には、省エネへのニーズの高まりがあります。国際的な枠組み合意などを踏まえて、政府は2030年度における温室効果ガス46%削減(2013年度比)や、2050年のカーボンニュートラル達成などを目標に掲げています。それぞれの目標を達成するためには、エネルギー消費量のシェアが高い建築分野での省エネ対策が求められています。

このような背景を踏まえて、2025年の建築基準法改正には、省エネ対策を促進する新たな規制が盛り込まれました。

関連記事:省エネ基準とは?2025年義務化の変更点、省エネ基準適合住宅のメリットを解説

関連記事:省エネ基準適合住宅とは?求められる性能と条件、確認方法、義務化の理由を解説

木材の利用促進

木材には温室効果ガスを吸収する効果があり、省エネ対策のひとつとして利用が促進されています。建築は木材需要の約4割を占めているため、建築物の全体または一部について木造化が進めば、省エネ対策として大きな効果が期待できます。

そのため2025年の建築基準法改正には、木造化を促進するための防火既定の合理化などが盛り込まれました。

建物の倒壊の防止

4号特例により、構造計算に関する建築確認審査を省略した建物は、建物の倒壊のリスクについての検証が不十分である点が懸念されます。

そのため、2025年の建築基準法改正によって4号特例が縮小され、従来よりも幅広い建物について、建築確認時の構造計算審査等が義務付けられるようになります。

2025年の建築基準法改正におけるメリット・デメリット

法改正によって、建物の品質は向上しますが、建築の費用の負担が増えます。ここでは、メリット・デメリットを解説します。

2025年の建築基準法改正におけるメリット

2025年の建築基準法改正によって、建物の構造の安全性向上が期待できます。建築確認審査において、行政が従来よりも充実したチェックを行うようになるためです。

また、2025年の建築基準法改正は省エネ対策にも好影響を及ぼすでしょう。省エネ対策が成功すれば、国際社会における日本の環境問題への貢献度を高めることができ、さらに個々の家庭におけるエネルギーコストの軽減にもつながります。

2025年の建築基準法改正におけるデメリット

4号特例の縮小により、木造住宅などを中心に、建築確認申請時のコストが増加します。構造計算書の作成の費用が30万〜50万円程度かかるなど、施主は従来よりも多くのコストを負担しなければなりません。

また施工業者においても、行政の審査や構造関連の資料の提出などにより、施工期間の長期化が懸念されます。

各図面間でも整合性が求められるため、書類作成の手間と時間がかかる可能性があることにも注意しましょう。各種申請に時間がかかりやすくなることから、家づくりの計画は、余裕をもったスケジュールを立てる必要があります。

2025年の建築基準法改正がリフォームに与える影響

建築基準法改正によって、リフォームの手間やコストが増える可能性があります。ここでは、リフォームに与える影響を解説します。

建築確認申請の手間が増える可能性がある

建築確認申請は、リフォームを実施する際にも必要です。各市町村に、建築物の設計図や構造計算書などを提出し、安全性や適法性の確認申請をしましょう。リノベーションやスケルトンリフォームなどにおいても、申請が必要です。

これらの建築確認申請時にも、2025年4月以降は改正後の建築基準法を踏まえて対応する必要があります。新たなルールにより、建築確認申請の手間が増えることがあるのでご注意ください。

なお、大規模修繕に該当しない屋根や外壁のリフォームは、一部を除き建築確認申請が免除されます。

リフォームのコストが増える可能性がある

建築確認申請が必要な場合、リフォームのコストが増加する可能性があります。たとえば、図面がない物件は、天井や壁をはがして内部を確認しなければなりません。柱や床、階段の架け替えなど、大幅な間取り変更をする際も建築確認申請が必須です。法改正後の基準に適合しない物件については、適合させるための追加工事が必要となり、コストが増えることもあり得るので注意しましょう。

2025年省エネ基準適合義務化の影響

2025年4月以降は、建築基準法改正と併せて、省エネ基準への適合義務化も開始されます。ここでは、省エネ基準適合義務化について解説します。

以下でも、省エネ基準適合義務化について詳しく解説しています。

関連記事:2025年4月に省エネ基準適合義務化!基本情報や基準・注意点などを解説

省エネ基準適合義務化とは

省エネ基準とは、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」で定められた基準です。現行の制度では、非住宅である300平方メートル以上の中規模建築物・大規模建築物について、以下2つを基準値以下にすることが義務付けられています。

一次エネルギー消費量

外皮基準の表面積あたりの熱の損失量

一次エネルギー消費量は、空調・換気・照明・給湯などのエネルギー消費量から、太陽光発電設備によるものをはじめとした創出エネルギーを差し引いたものです。外皮とは、建物を覆う外壁や屋根、窓などを指します。「UA値(外皮平均熱貫流率)」によって断熱性能が、「ηAC値(平均日射熱取得率)」によって遮蔽性能が審査されます。

2025年4月以降は原則として、すべての新築住宅・非住宅については、省エネ基準適合が義務付けられます。

参考:住宅:建築物省エネ法のページ|国土交通省

参考:建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料

建築士の仕事内容が追加される

省エネ基準適合義務の拡大に伴い、新たに義務化の対象となる建築物について、建築士は以下の対応を追加で行う必要が生じます。

建築物の省エネ性能の向上を説明する

省エネ適合性審査のための計画書や計算書等の資料を作成する

完了検査時に、省エネ基準に関する適合をチェックする

まとめ

2025年4月の建築基準法改正においては、書類申請の手間や工事コストの増加といった影響が懸念されています。2025年4月以降は、従来よりも環境や建物の安全性に配慮した施工が求められます。新規建築・リフォームのいずれについても、4号特例の廃止や省エネ基準適合義務化など、法改正後の制度に沿って対応する必要があります。

「ANDPAD(アンドパッド)」は、クラウド型建設プロジェクト管理サービスです。シェアNo.1サービスとして、業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しています。使いやすいUI・UXを実現する開発力や、年間数千を超える導入説明会を実施するなど、手厚いサポートも特徴です。ぜひ利用をご検討ください。