建設現場では、遠隔臨場システムの導入が注目されています。遠隔臨場システムによって、コロナ禍で普及したリモートワークのように、現場に行かなくても作業ができる働き方が実現できます。この記事では、遠隔臨場を導入する背景やメリット、注意点などを解説します。ぜひ参考にしてください。

遠隔臨場とは

遠隔臨場とは、遠隔で現場の確認作業をすることです。国土交通省は「材料確認」「段階確認」「立会」の遠隔操作であると定義しています。働き方改革により、多くの企業でテレワークが導入されていますが、建設業界においては、遠隔臨場システムの導入が進んでいます。

遠隔臨場の仕組み

カメラを設置して、リアルタイムに現場の状況を確認するのが、遠隔臨場です。現場監督は、身に着けたウェアラブルカメラの映像を通して、材料の準備状況や施工の状況を確認します。材料の型番やサイズなどの表記が小さい場合でも、クローズアップにより文字を認識することが可能です。

遠隔臨場では、ウェアラブルカメラやネットワークカメラが用いられることも少なくありません。ウェアラブルカメラについては後述します。

遠隔臨場によって変わること

遠隔臨場を活用することで、離れた場所からでも現場の確認ができるようになります。そのため、立ち会いや確認などのために、現場の管理者や監督が現地に出向く必要がなくなり、移動時間やコストを削減できます。また、現場の状況をリアルタイムで把握できることから、迅速かつ的確な指示を出せるため、作業効率も向上するでしょう。

遠隔臨場が注目される理由

建設業界では、各社が遠隔臨場の導入を進めています。ここでは、遠隔臨場が注目される理由を解説します。

関連記事:建設DXとは?最新事例やデジタル技術の種類・メリット、具体的な手順を徹底解説

建設現場の課題を解決できる

建設現場の進行において、現場での直接的な立ち会いは重要な業務です。小規模な事業所では人手が限られているため、時間的な負担の増加が予想されます。ICT活用が十分に進んでいるとはいえない状況下において、遠隔臨場は有力な課題解決策です。

新型コロナウイルスの感染対策になる

コロナ禍を機に、遠隔臨場の重要性が高まりました。発注側の従業員の移動や、現場との接触機会を減らすことができるという理由からです。

ICT/IoTの活用が推進されている

建設現場において、さまざまな取り組みが進んでいます。ここでは、ICTとIoT活用プロジェクトについて解説します。

i-Construction

i-Construction(アイ・コンストラクション)とは、国土交通省が主導する取り組みのことです。具体的には、ICT技術を活用して、建設現場の生産性を約20%向上させることを目指しています。

参考:技術調査:建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト – 国土交通省

参考:i-Construction|国土交通省

PRISM

政府が推進する「PRISM(プリズム)」は、官民研究開発投資を増やし、イノベーション創出の促進を目指しています。

参考:報道発表資料:官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM) 国土交通省施策「i-Construction の推進」に関する成果報告会を行います。 – 国土交通省

遠隔臨場のメリット

遠隔臨場の導入には、さまざまなメリットがあります。ここでは、主なメリットについて解説します。

時間とコストが削減できる

住宅分野の施工において、現場に行く移動時間や、待ち時間の確保が不要です。その分、作業時間に充てられるため、生産性向上につながります。移動に必要な交通費やガソリン代などの、コスト削減にも有効です。

人材育成に役立つ

遠隔臨場の導入は、若手従業員の育成に効果を発揮します。本社と現場とのコミュニケーションが活発になり、指導環境を整えることができます。また、現場の映像を録画して、研修資料として活用することも可能です。

人手不足を改善できる

建設業界では、中長期にわたる人手不足が予測されていることから、遠隔での作業確認を通じて業務の効率化を目指しています。遠隔臨場の導入が進めば、建設業のイメージが向上し、人手不足の解消や新たな人材確保が見込めるでしょう。

安全性の向上につながる

現場のなかには、自然災害や大規模な事故のリスクが高い場所もあります。遠隔臨場システムによりネットワークカメラを導入し、リアルタイムで現場の状況を監視することで、天候の変化や自然災害をいち早く察知できます。

遠隔臨場の導入は、現場に影響が及ばないように対処をしたり、人的被害や事故を防いだりといった、安全面においても大きなメリットがあります。

遠隔臨場の課題

遠隔臨場の導入が進んでいる建設業ですが、課題もあります。以下で主な課題について解説します。

導入コストがかかる

遠隔臨場の運用には、カメラや録画機器が必要です。ウェアラブルカメラは、リースやレンタルが一般的ですが、台数が多い場合にはコストがかさみます。また、建設現場は天候に左右されるため、防水性能や耐衝撃性能が備わったカメラを選ばなければなりません。故障した場合は、保証の有無で修理料金の負担が異なります。

作業員のサポートが必要になる

遠隔臨場に活用する機器の多くは、簡単に使えます。しかし、IT機器に不慣れな作業員が現場で対応することを想定して、サポートや操作マニュアルの完備、研修の実施などが必要です。

通信環境の影響を受けやすい

遠隔臨場はインターネットを使用するため、トンネルなどの電波の届きにくいエリアでは、スムーズに活用できない可能性があります。映像が乱れたり音声が途切れたりして、支障をきたすケースも考えられます。また、建設現場の多くは、有線ネットワークの環境にないため、モバイル通信の使用が求められます。

プライバシーに配慮する必要がある

遠隔臨場においては、ウェアラブルカメラやネットワークカメラによる映像の扱いに配慮をしなければなりません。現場の状況だけではなく、作業をしている人も映るため、撮影することを周知する必要があります。

また、撮影した映像を報告や研修などの場で二次利用する場合には、事前に同意を得ておきましょう。映っている人の許可なく使用するのは、プライバシーの侵害とみなされる可能性があります。

国土交通省による遠隔臨場の施行方針

国土交通省は、令和2年度に遠隔での作業確認を、試験的に導入する方針を示しました。これにより、機器の仕様が簡素化され、導入が容易になりました。ここでは、国土交通省の遠隔臨場施行方針の詳細について、わかりやすく解説します。

対象工事

対象となる工事は、映像による段階確認や材料の確認、立会ができる工程と本試行を遂行できる通信環境が、確保された現場です。現場が遠隔地で、発注者が現場との往復に時間を要する場合や、立会頻度の多い工事が対象と想定されます。

撮影仕様

国土交通省では、映像と音声の許容数値を発表しています。撮影仕様の詳細は、以下のとおりです。

| 項目 | 仕様 |

| 映像 | 画素数:1,920×1,080以上 フレームレート:30fps以上 |

| 音声 | マイク:モノラル(1チャンネル)以上 スピーカー:モノラル(1チャンネル)以上 |

参考:土木学会論文集の完全版下投稿用|国土交通省中部地方整備局

配信仕様

国土交通省の試行要領案には配信仕様が定められています。転送レートは、受発注者の協議により、平均1Mbps以上を選択可能です。映像と音声の基本仕様は、平均9Mbps以上です。

参考:土木学会論文集の完全版下投稿用|国土交通省中部地方整備局

負担費用

負担費用の方法は、主に以下の2つです。

発注者指定型:試行にかかる費用の全額を技術管理費に積み上げ計上

受注者希望型:試行にかかる費用の全額を受注者が負担

都道府県のなかには、試行要領をさらに具体化した対応をしている場合もあるため、国土交通省の発表資料を確認することが重要です。

遠隔臨場で使用するカメラの種類

遠隔臨場で使用するカメラは、体に装着するタイプや手に持つタイプなど、さまざまな形状があります。ここでは、遠隔臨場での使用に適しているカメラについて解説します。

ウェアラブルカメラ

ウェアラブルカメラとは、体に装着して撮影するタイプのカメラです。ヘルメットや体に装着するボディカメラなどが一般的でしょう。

関連記事:工事現場のウェアラブルカメラとは?使うメリットや種類、注意点などを解説

スマートグラス

スマートグラスとは、メガネの形をしているカメラです。両手が使えて作業の自由度が高い、録画ができるといったメリットがあります。

スマートフォン・タブレットのカメラ

スマートフォンやタブレットのアプリを使用すれば、機材にかかるコストを抑えられます。ただし、カメラを手で持つため、作業の自由度が下がります。また、バッテリーが切れたり、通信料がかさんだりして、作業中断に追い込まれる可能性もあります。

クラウドカメラ

クラウドカメラとは、ネットワーク上で録画や保存ができるカメラを指します。ネットワーク環境が整っていれば録画が可能で、レコーダーは不要です。遠隔操作や画像確認といった機能が搭載されており、作業の記録にも活用できます。

【サービス導入事例】ANDPADで遠隔からの現場管理も可能に!

ANDPADは、遠方の現場や複数現場への移動時間の削減ができるサービスです。遠方からでも現場管理や指示出しができるため、日常的な残業も減らせるでしょう。報告機能を活用すると、進捗状況や完了を現場に携わる全員が確認できます。最新資料の共有もチャットでできるため、伝達漏れの解消につながります。

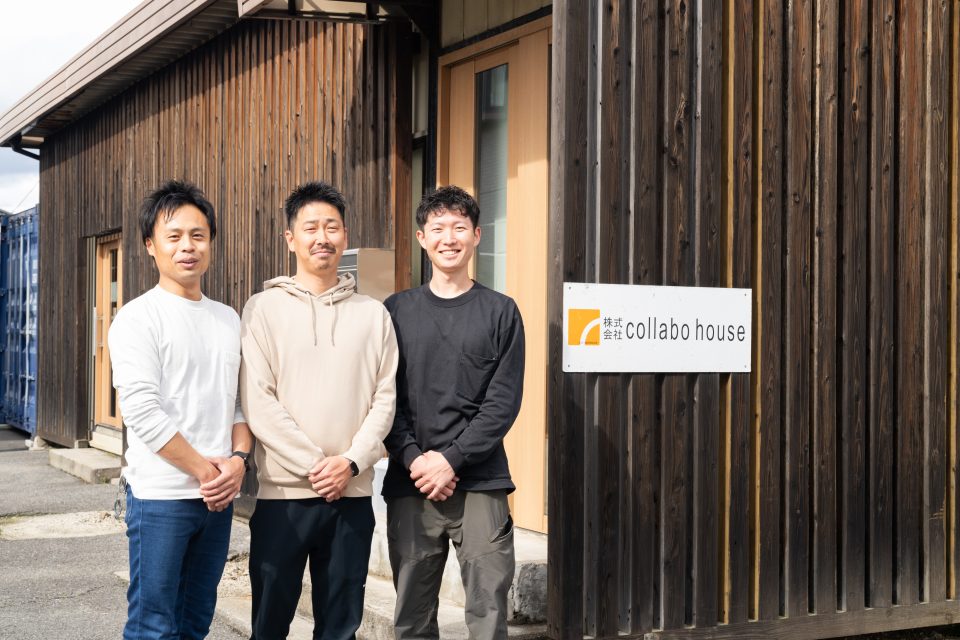

「ANDPAD遠隔臨場」で業務負荷を低減|株式会社コラボハウス様

株式会社コラボハウス様は、愛媛県松山市に本社を構える一級建築士事務所です。徹底した事前準備と遠隔臨場によって、業務効率化を実現しました。もともと遠隔臨場システムを導入していたものの、社内関係者のみの共有となっており、協力会社との共有はできていませんでした。

「ANDPAD遠隔臨場」を導入いただいたことで、工事案件ごとに社内外の関係者全員が現場の画像を確認できるようになり、現場監督と協力会社の業務を低減させることができました。

詳しくは、以下の事例ページをぜひご覧ください。

まとめ

働き方改革や新型コロナウイルス感染症の予防対策などで、遠隔臨場の導入が増えました。遠隔臨場の導入は、時間とコストの削減できるだけではなく、人材不足に有効な対策となります。今後も現場への導入や製品開発が期待されるシステムであるといえるでしょう。

クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」は、シェアNo.1サービスとして、業種を問わず、数多くの企業やユーザーに利用されています。年間数千を超える導入説明会の実施や手厚いサポートが特徴的です。遠隔臨場の導入を検討しているなら、ぜひ以下から資料請求、またはお問い合わせをしてください。