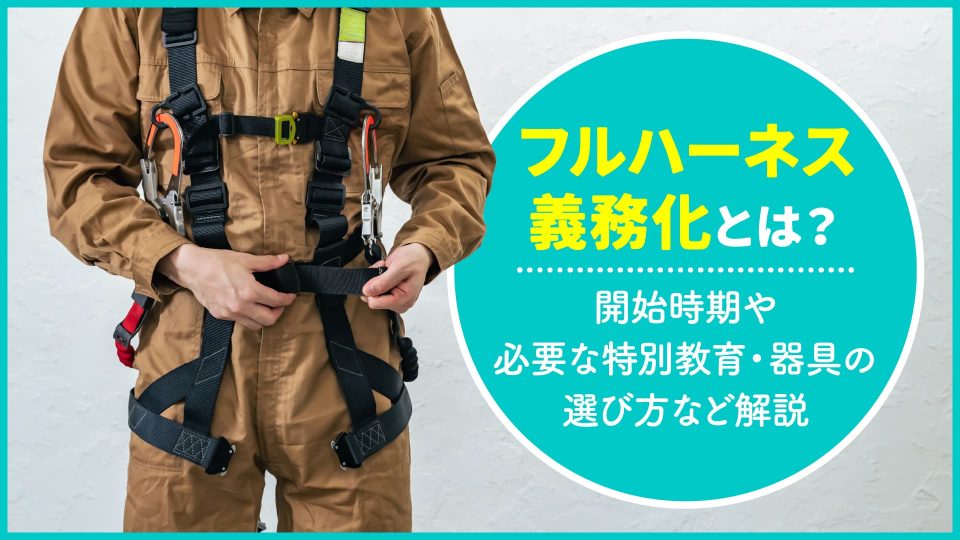

建設現場で働く作業員の安全を守るために、フルハーネスの着用義務が完全施行されました。この記事では、着用が義務化された時期や背景、選定基準、安全教育の内容について解説します。フルハーネス以外の安全を確保する方法についても解説するので、フルハーネス義務化について知りたい建設会社の施工管理者は、参考にしてください。

フルハーネス義務化とは

フルハーネス義務化が始まった時期と猶予期間について解説します。

フルハーネス義務化はいつから始まった?

フルハーネス着用の義務は、2022年1月2日に完全施行されました。2018年4月にフルハーネス安全帯使用の義務化を組み入れた「第13次労働災害防止計画の目標」が推進され、2019年2月には、フルハーネス安全帯に関する新形式の規定の適用が開始されています。

厚生労働省が策定した安全帯の使用についてのガイドラインは、2018年に公表され、2019年2月1日に政令等が施行されました。

フルハーネス義務化の猶予期間

改正前の構造規格に基づく安全帯の使用が許可されていたのは、2022年1月1日までです。完全施行となった2022年1月2日からは、作業現場で使用する安全帯は、新しい規格のものに切り替えなければなりません。

2019年から2022年までの猶予期間のあいだは、改正前の構造規格であるフルハーネスや胴ベルト型安全帯、U字つり胴ベルトの使用が許可されていました。

フルハーネス義務化の理由・必要性

フルハーネス義務化の背景には、安全帯の不適切な使用や胴ベルト型安全帯の構造上の特徴から、墜落や転落による事故や災害が多発していたことが挙げられます。建設現場の高所作業で使われていた改正前の胴ベルト型安全帯は、墜落時に胸部や内臓が圧迫されて重傷を負うリスクがありました。

また、国際規格でフルハーネスが採用されている点も、義務化が進んだ背景のひとつです。あわせて、厚生労働省が2018年〜2022年の5年間で死亡災害を15%減らす目標を掲げたこともあり、フルハーネス義務化の措置が取られました。

※参考:第 13 次労働災害防止計画

フルハーネス着用義務がある作業

2m以上の作業床がない場所や端、開口部などで囲いや手すりの設置が難しい場合、墜落制止用器具は原則としてフルハーネス型の使用が義務化されています。ただし、高さ6.75m以下で、フルハーネス型では地面に届く可能性がある場合は、胴ベルト型(一本つり)を使えます。主な作業例は以下のとおりです。

電柱の保守、点検作業

- 高層ビルの外壁清掃

- 樹木の剪定作業

- 建設現場での鉄骨組立作業

- 橋梁の補修・点検作業

フルハーネス義務化について認識しておくべきポイント

フルハーネス義務化において、安全帯の名称が変更になった点や、特別教育の受講が必要になったことは把握しておくべきポイントです。

安全帯の名称変更

フルハーネス義務化に伴い、安全帯の名称は「墜落制止用器具」に変更となりました。法令用語としては、「墜落制止用器具」に変わりましたが、建設現場などで「胴ベルト」「安全帯」という名称を使用することに制限はありません。

フルハーネス特別教育の受講

フルハーネス型安全帯を着用する人は、事前に特別教育を受講しなければなりません。特別教育を受けずにフルハーネスの着用義務がある作業を行うことは法令違反となります。特別教育の詳細については、後述します。

墜落制止用器具の構造規格が定められた

フルハーネス着用が義務化されたと同時に、「墜落制止用器具の規格」第三条において、墜落制止用器具の構造規格が以下のとおり新しく定められました。

フルハーネス型の構造

(1) 墜落を制止するときに、着用者の身体にかかる荷重を肩、腰部及び腿等において、フルハーネスにより適切に支持する構造であること。

(2) フルハーネスは、着用者に適切に適合させることができること。

(3) ランヤード(ショックアブソーバを含む。)を適切に接続したものであること。

(4) バックルは、適切に結合でき、接続部が容易に外れないものであること。

※引用:墜落制止用器具の規格(◆平成31年01月25日厚生労働省告示第11号)

フルハーネスの義務に違反するとどうなる?

新規格に対応したフルハーネスを着用しない、必要な特別教育を受講しないことは、違反となります。その際、まず事業者への行政指導が行われ、改善が求められます。場合によっては、罰則として最大50万円以下の罰金が科されることがあります。

墜落制止用器具の選び方

墜落制止用器具の選び方について、解説します。作業に適した器具を選び安全な作業を心がけなければなりません。

フルハーネスか胴ベルトか

高所作業では、原則としてフルハーネス型の墜落制止用器具を使用しなければなりません。ただし、高さが6.75m以下で、墜落したときに地面に衝突する危険性がある場合については、胴ベルト型の墜落制止用器具の使用が認められています。

体重に合うものを選ぶ

墜落制止用器具は、体重と装備品の合計から、適したものを選びましょう。製品には、最大耐用質量の表示が義務付けられているため、選定前に必ず確認してください。メーカーごとに構造に違いがある点に注意が必要です。また、衣服の重さや防寒着の厚み、個人の体格などによりサイズ表と差異が生じる可能性もあります。

作業内容に適したものを選ぶ

作業内容に合わせて、墜落制止用器具を選びましょう。フルハーネス型のランヤードは、フックを掛ける場所や地面からの高さによって適したものが異なります。

- 第一種ショックアブソーバ:腰の高さ以上にフックを掛ける場所があるときに適している

- 第二種ショックアブソーバ:足元にフックを掛ける場合に適している

フルハーネス特別教育とは

フルハーネス特別教育の受講が必要になりました。ここでは、内容と受講時間、免除される条件について解説します。

内容と受講時間

フルハーネス特別教育の学科、実技それぞれの受講内容と時間は、以下のとおりです。学科は以下の4項目、合計4.5時間の受講時間が設けられています。

作業に用いる設備の構造、取り扱い方法、設備の点検の方法:1時間

墜落制止用器具の種類や構造、装着の方法:2時間

- 感電、落下物による危険などの労働災害を防止する措置:1時間

- 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項:0.5時間

実技は、以下の1項目で1.5時間の受講が必要です。

- 墜落制止用器具のフルハーネスの装着方法やランヤードの取り付け方法、墜落制止用器具の点検、整備方法など

フルハーネス特別教育の省略条件

フルハーネス特別教育は、知識と経験が十分に認められる場合に学科と実技の一部が免除されます。フルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業に6か月以上従事している人は、学科の一部と実技のすべてを省略できます。ロープ高所作業特別教育を受講済みの人、または足場の組立て等特別教育を受講済みの人は、学科の一部が省略可能です。

安全性を高めるコツ

建設現場で働く作業員の安全を確保することは重要です。建設現場で働く作業員は、高所での作業や重機の操作など日々さまざまな危険と直面しています。適切な安全対策と作業員への教育・周知によって、ケガや事故のリスクを大幅に減らせます。安全性を高める方法として、以下が挙げられます。

- 安全衛生管理計画を作成する

- 定期的に器具を点検する

- 天候にあわせて対策を講じる

- 「整理、整頓、清掃、清潔、しつけ」の5Sを徹底する

- コミュニケーションを強化する

安全管理の徹底なら「ANDPAD入退場管理」におまかせ

建設業の安全管理を徹底するなら「ANDPAD入退場管理」がおすすめです。現場代理人が常駐できない現場や、突発的な工事でKY用紙の持参・回収が難しい現場においても、安全衛生管理の徹底をサポートします。

現場の入退場履歴の管理も可能です。協力会社ごとに作業安全指示が作成でき、スムーズに管理可能です。入退場の記録がデータ化されることで、リアルタイムに正確な出面の集計ができるため、集計の手間が省けます。

まとめ

2022年1月2日から、2m以上の作業床がない、手すりが設置できない場所での作業には、フルハーネスの着用が義務になりました。フルハーネス特別教育の受講も必須です。事故やケガを防ぎ、安全に作業を進めるために決まりを守りましょう。

現場で働く作業員の安全を確保する取り組みとして、安全衛生管理計画の作成や天候に合わせた対策など総合的な管理が求められています。

建設業の一元管理には、クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」をご活用ください。使いやすいUI・UXを実現する開発力と、年間数千以上の導入説明会を通じたサポート体制が特長です。業種を問わず、数多くの企業・ユーザーに利用されています。詳しくは資料をご覧ください。