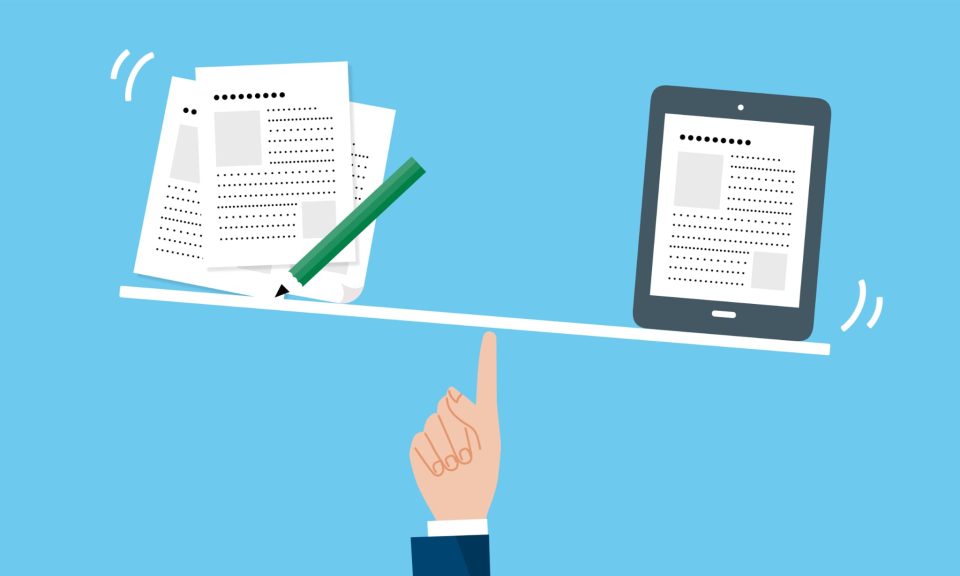

請求書をペーパーレスで保管・発行することで、テレワークに対応できる、コスト削減になるといったメリットがあります。しかし、導入コストがかかる、すべての取引先がペーパーレスに対応できるとは限らないといったデメリットもあります。この記事では、ペーパーレスの請求書について、メリットやデメリット、推奨される理由、導入の方法を解説します。

請求書のペーパーレス化とは

請求書のペーパーレス化とは、請求書を発行する側と、受領・保存する側とで対応が異なります。

請求書を「発行する」場合のペーパーレス化

請求書発行の電子化とは、従来のように紙で請求書を発行するのではなく、電子ファイルとして請求書を作成し、メールなどの手段で取引先に送信する方法を指します。すでにパソコンで請求書を作成している場合には、作成から送付までの流れをまとめて行えるため、請求業務を効率化できます。

請求書を「保存する」場合のペーパーレス化

請求書を電子データとして保存する仕組みを、「請求書保存の電子化」と呼びます。たとえば、メールで届いた請求書をそのままパソコン内のフォルダに保存できるため、請求書の確認から保管までをパソコン1つで完結させることが可能です。

請求書をペーパーレス化するメリット

請求書のペーパーレス化には、テレワークへの対応、発行コストの削減、再発行や修正のしやすさといったメリットがあります。

テレワーク・在宅勤務に対応できる

請求書をデジタル化することで、テレワークや在宅勤務の環境にも柔軟に対応できます。従来の紙の請求書では、出社して印刷や封入・郵送といった作業が求められますが、電子化された請求書であれば、自宅のパソコンから簡単に発行・送付が可能です。

請求書発行のコストが削減できる

請求書を紙で発行する場合、紙の費用に加えて印刷に使うインクや封筒、郵送費などのコストがかかります。一方で、電子請求書を活用すれば、これらの出費を抑えることが可能です。さらに、請求書だけでなく領収書も電子化することで、紙や郵送にかかるコストを一層削減できます。

再発行・修正がしやすい

従来の紙の請求書では、再発行や内容の修正が求められた際、まず、該当する請求書を手作業で探し出す必要があり、手間と時間がかかります。これに対して、電子請求書であれば検索機能により目的の書類をすぐに見つけることができ、内容の修正もスムーズに行えます。

請求書の管理がしやすい

紙の請求書に関してよく問題となるのが、その管理の煩雑さです。企業ごとや年度別に整理してファイルし、保管しておく必要があり、そのための保管スペースも確保しなければなりません。さらに、請求書の件数が増えるにつれて、取引先からの問い合わせに対応する際の調査に時間を要したり、紛失や破損のリスクが高まったりします。

業務を効率化できる

請求書を電子化することで、紙での保管や処理に比べて請求関連の業務を効率的に行えます。請求書を電子化し、業務をスムーズにする方法は、以下の通りです。

- 再発行や内容の修正などの対応が簡単に行える

- 取引先が発行した請求書を当日中に受け取れる

- 請求書管理システムを活用すれば、受領処理や入金確認などの作業を自動化できる

請求書をペーパーレス化するデメリット

請求書のペーパーレス化には、導入コストが発生する、すべての取引先でペーパーレス化できるわけではないなどのデメリットがあります。

導入コストが発生する

請求書を電子化する場合、特別なシステムは不要です。エクセルでフォーマットを作成し、それをPDFファイルとして保存し、相手企業にメールで送信するだけで完了です。ただし、顧客データや帳簿、注文書など他の文書と連動させるには、専用のシステムを導入する必要があります。

郵送や紙の請求書を希望する取引先もいる

請求書のデジタル化は、取引の効率化に寄与しますが、一部の取引先はまだ紙の請求書を要求する場合があります。特定の取引先に対応する際に、デジタル化することで逆に手間が増えることがあるため、事前に取引先の対応可能性を確認することが重要です。

法律で定められた電子帳簿保存の要件を確認する必要がある

請求書を電子化する際には、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。これには、社内で電子帳簿保存法の規定に従った体制を整えることが必要です。たとえば、社内規定の整備や、タイムスタンプを付与できるシステムの導入が挙げられます。

請求書のペーパーレス化が推奨される理由

請求書のペーパーレス化が推奨される理由は、インボイス制度やe-文書法などが背景にあります。

インボイス制度によるもの

インボイス制度は、2023年10月から導入された消費税の仕入税額控除方法です。この制度が始まり、適格請求書がなければ仕入税額控除を受けられなくなりました。適格請求書は、紙での発行だけでなく、電子データでも電子帳簿保存法の条件を満たせば可能です。

e-文書法によるもの

e-文書法とは、従来紙媒体で保存が義務付けられていた文書を電子データで保管できるようにする法律です。「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に基づいています。

電子帳簿保存法によるもの

電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿書類について電子データでの保管を認める法律です。最近の税制改正で大幅な修正が行われ、2022年1月に改正電子帳簿保存法が施行されました。これにより、国税関係の帳簿書類には取引関連の請求書や納品書、決算関連の損益計算書なども含まれるようになりました。

請求書のペーパーレス化に関してよくあるQ&A

請求書のペーパーレス化に関するよくあるQ&Aを解説します。

Q1.ペーパーレス化した請求書はどのファイル形式で送付する?

ペーパーレス化した請求書を、どのようなファイル形式で送付すべきか悩むケースもあるでしょう。ペーパーレス化して送付する請求書は、送り先で内容を変更できないように、PDFやクラウドを使用するとよいでしょう。

Q2. ペーパーレス化した請求書に押印は必要?

ペーパーレス化した請求書であっても、紙の請求書であっても、押印の義務はありません。ただし、企業の信頼性を高める目的で、多くの企業が請求書に押印をしています。企業によっては、押印を義務付けているケースもあります。

請求書をペーパーレス化する方法

請求書をペーパーレス化する方法には、複合機やスキャナーを使う、受領・保管を外注するなどの方法があります。

複合機・スキャナーで電子化する

紙で受け取った請求書を複合機やスキャナーで電子化し、電子データとして保管する方法です。ただし、この場合、改正された電子帳簿保存法のスキャナー保存の要件を満たしている必要があります。

受領・保管を外部に委託する

ペーパーレス化を進める方法のひとつに、請求書の受領と保管を外部に委託するオプションがあります。これは請求書受領サービスとして知られ、紙の請求書を電子データに変換し、システムにアップロードして保管する一連の業務を効率化するものです。

電子発行された請求書を受領する

取引先から送られてくる請求書を、紙の代わりにメールやEDI(Electronic Data Interchange:電子データ交換)を利用して受け取り、電子データとして保存することです。電子取引データを保存する際には、「真実性の保証」と「可視性の確保」という法律で要求される条件を満たす必要があります。

ペーパーレス化の進め方

請求書をペーパーレス化するには、以下の5つの手順を踏むことが重要です。

- ペーパーレス化の目的を明確にする

- 自社の運用体制を見直す

- 取引先に電子化の意向を伝える

- 紙でのやり取りを行っている取引先への対応策を考える

- 電子データの改ざんを防止するための対策を講じる

これらの手順に従って進めることで、円滑な運用が期待できます。ぜひ参考にしてください。

請求書をペーパーレス化するポイント

請求書をペーパーレス化するポイントは、セキュリティを強化する、事前に社内外へ周知する、運用体制を整えるなどです。

セキュリティを強化する

電子データの取り扱いに限らず、情報漏洩やデータ改ざんのリスクは常に存在します。セキュリティを強化することは必須ですが、万が一情報漏洩が発生した場合に備え、事前に対処方法を決めておく必要があります。また、セキュリティ対策がしっかりと施された請求管理システムの導入も推奨されます。

社内外へ周知する

社内外にペーパーレス化の取り組みを広く周知することが重要です。請求書は取引先との重要な接点のため、自社がペーパーレス化を推進する理由や目的を相手に理解してもらう必要があります。その一方で、取引先が紙の請求書を希望する場合には、個別に対応する必要があります。

運用体制を整える

単に紙を廃止するだけでは、ペーパーレス化とはいえません。オペレーションを自動化することではじめて、計上処理の漏れを防ぎ、業務効率を向上させることができます。具体的な対策としては、請求書の作成、確認、承認などのプロセスも電子化する必要があります。管理が複雑な場合、多くの企業がシステム導入を選んでいます。

建設業の請求書ペーパーレス化なら「ANDPAD請求管理」がおすすめ

建設業の請求書ペーパーレス化を進めるならば「ANDPAD請求管理」の導入を検討してください。クラウド型のサービスを提供しており、請求書を一元管理できます。多くの企業で導入されているため、安心してお使いいただけるでしょう。

まとめ

請求書のペーパーレス化には、さまざまなメリット・デメリットがあります。これまでの請求書をすべてペーパーレス化すると、相応のリソースが必要です。

人員や時間を割くことが難しい場合、クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」がおすすめです。業種を問わず、数多くの企業・ユーザーにご利用いただいています。手厚いサポートも強みなので、ぜひお気軽にお問い合わせください。