収入印紙は、請求書に貼る必要のないケースが多くあります。たとえば、請求書作成ソフトを使用する場合は不要です。この記事では、請求書に収入印紙を必要とするケース・不要なケースを解説します。収入印紙を貼る方法や金額、注意点なども解説するので、ぜひ参考にしてください。

請求書に収入印紙は一般的に不要

一般的に、請求書に収入印紙は必要ありません。印紙税法上、請求書は課税する文書に該当しないためです。商取引において、請求書は料金を請求するもので、商品やサービスを提供する場合に発行します。ただし、契約書や領収書の場合は、収入印紙を貼らなければならないケースがあります。

収入印紙とは

収入印紙とは、政府が発行する印紙税の徴収を目的としたものです。印紙税法によって規定されている契約書や領収書は、印紙税が課されます。たとえば、国家資格の受験手数料、不動産の登記に関する文書などです。それぞれの文書に収入印紙を貼り付けて、納税したことを証明しなければなりません。

収入印紙と収入証紙の違い

収入印紙と収入証紙の発行元は異なります。収入印紙は国税を納付するために、国が発行するもので、登録免許税や登記簿謄本などの取得に使用されます。収入証紙は、地方税を納付するために、地方公共団体が発行するものです。パスポートの発行手数料や、自動車運転免許の更新手数料などに使用されます。

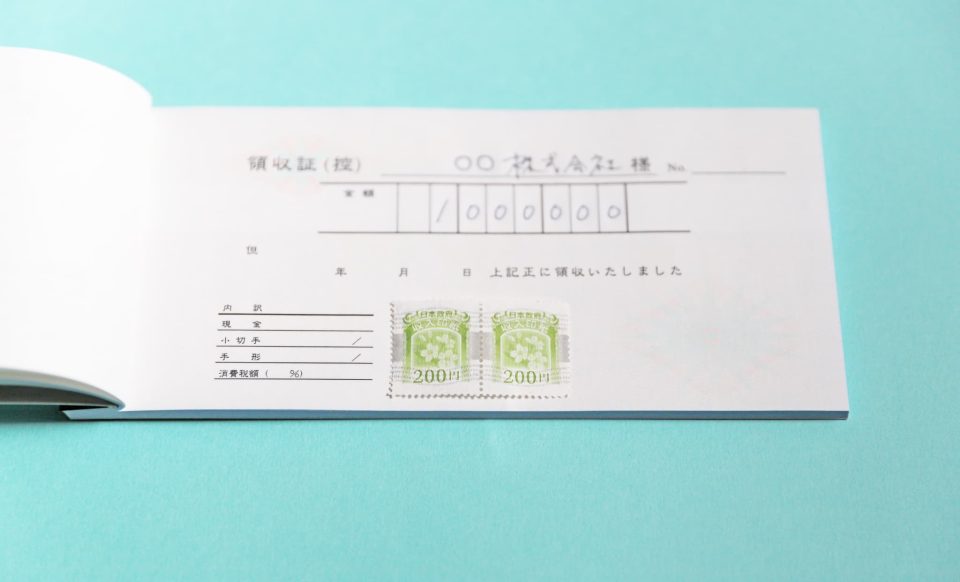

請求書に収入印紙が必要なのは領収書を兼ねるケース

請求書に収入印紙が必要なケースは、請求書が領収書を兼ねる場合です。「代済」「了」「相済」「代金受領済」などが記載されている場合、領収書としてみなされます。「請求書」と記載されているものでも、収入印紙を貼り付けなければなりません。代金を受け取ったことを証明する書類には、収入印紙を貼り付けましょう。

請求書に収入印紙が不要なケースとは

原則として、請求書には収入印紙を使用しません。ここでは、収入印紙が不要なケースを解説します。

請求書作成ソフトを使用した電子請求

請求書作成ソフトを使用した電子請求には、収入印紙が必要ありません。紙を使用せずにデータを送信するため、課税文書を作成したことにならないためです。印紙税法において、課税文書は紙媒体のみです。また、FAXやPDFファイルなども紙ではないため、課税対象となりません。

契約金額が1万円未満

契約金額が1万円未満の請求書には、収入印紙が必要ありません。少額の契約書類等は、手続きの負担を軽減するために、課税文書として扱いません。ただし、契約金が1万円以上の書類において、消費税額を明記しない場合は収入印紙が必要です。200円の収入印紙を用意し、書類に貼り付けてください。

領収書の金額が5万円未満

領収書の金額が5万円未満の場合も、課税文書として扱いません。個人や一般企業など、営利を目的とする領収書であっても、5万円未満の取引であれば収入印紙が不要です。また、領収書だけでなく、レシートの場合でも必要ありません。ただし、5万円以上の取引を分割している場合は、脱税と判断される可能性があります。

雇用に関する契約書

以下のような雇用に関する契約書は、収入印紙が不要です。

雇用契約書

パートタイマー契約書

労働者派遣契約書

秘密保持契約書(NDA)

出向契約書

委任・準委任契約書という、一定時間の事務処理を委託する場合の契約書も、課税の対象ではありません。しかし、仕事の完了を目的とする場合は、収入印紙が必要です。

賃貸借に関する契約書

賃貸借に関する契約書は、非課税の文書です。建物の賃貸借、動産のリース契約は収入印紙を必要としません。しかし、土地の賃貸借契約書の場合、収入印紙を貼り付けなければならないため注意しましょう。車を借りる際の運送業務や、コピー機や複合機などをレンタルする際の保守点検の請負業務を含む場合も、課税の対象です。

クレジットカード決済の書類

クレジットカード決済の書類には、収入印紙を貼る必要はありません。クレジットカードの取引は後払い決済であり、信用取引に該当します。決済する際に、金銭や有価証券の受領がないため、課税対象とみなされません。ただし、領収書にクレジットカード払いの記載がない場合は、課税対象となる可能性があります。

海外で作成した文書

海外で作成した文書は、収入印紙が不要です。たとえば、日本企業同士が海外で取引した場合、収入印紙を貼る必要はありません。印紙税の対象となるのは、日本国内で発行されたもののみです。国内で作成・発行した請求書の場合、日本の企業が外資系企業と取引をしても課税されます。

領収書を兼ねる請求書に必要な収入印紙の金額

領収書を兼ねる請求書を作成する場合、以下の収入印紙の金額が必要です。

| 契約金額 | 税額 |

| 5万円未満 | 非課税 |

| 100万円以下 | 200円 |

| 100万円超~200万円以下 | 400円 |

| 200万円超~300万円以下 | 600円 |

| 300万円超~500万円以下 | 1,000円 |

| 500万円超~1,000万円以下 | 2,000円 |

上記のように、取引額に応じて収入印紙の費用は高額になります。請求書の発行者は、課税文書に収入印紙を貼り付けなければなりません。金額の記載がない文書には、一律200円の収入印紙が必要です。

参考:印紙税額|国税庁

収入印紙を購入できる場所

収入印紙は、郵便局や法務局などで購入できます。一部のコンビニエンスストアでも収入印紙を購入できますが、取り扱いの種類が限られており、一度に購入できる金額にも上限があるため注意が必要です。

特に5万円分以上の購入は対応していない場合があるため、高額な印紙が必要な場合は、郵便局や法務局での購入がおすすめです。200円の収入印紙以外のものは、郵便局や法務局などで購入するとよいでしょう。収入印紙は金券ショップでも購入できますが、消費税の課税対象となります。会計処理の仕訳をする際、勘定科目が異なる点を考慮して購入しましょう。

請求書に収入印紙を正しく貼る方法と注意点

請求書の収入印紙は、納税を証明するために貼ります。ここでは、収入印紙を正しく貼る方法と注意点を解説します。

収入印紙を貼る場所

収入印紙には、正しい貼付方法や貼る場所の指定がありません。どの場所に貼った場合でも、ゴム印や浸透印などを使用した場合でも、納税を証明できます。ボールペンで氏名や会社名などを自署した場合でも、割り印として認められます。

割り印(消印)を忘れずに押す

割り印は、別名「消印(けしいん)」と呼ばれており、台紙をまたいで印鑑を押すものです。割り印を押す目的は、収入印紙の再利用を防止することです。基本的には文書を作成した人が割り印をしますが、代理人が対応する場合もあります。

収入印紙の貼り方を間違えた場合の対策

請求書に誤って収入印紙を貼った場合、はがしてはいけません。税務署で手続きをすることで、還付を受けられます。過大な金額の収入印紙を貼り付けたり、印紙が必要ない書類に貼ったりした場合も、税務署で手続きをしましょう。

「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入し、間違えて貼り付けた収入印紙と書類を一緒に提出してください。金融機関に入金されて、金額が還付されます。税務署で手続きをする際は、印鑑が必要なため、必ず持参して手続きをしましょう。

領収書を兼ねる請求書に収入印紙を貼らなかった場合の罰則

領収書を兼ねる請求書に収入印紙を貼らなかった場合、過怠税というものが課されます。法律を知らなかった場合でも、罰則が課されるため注意が必要です。収入印紙の3倍の金額が請求されるため、必ず貼りましょう。たとえば、500万円超、1,000万円以下の請求書の場合、2,000円の3倍の6,000円が請求されます。

割り印がない場合でも、同じ金額が請求されるため、事前に確認しましょう。ただし、納付漏れを自ら申告した場合は、請求額が1.1倍に減額されます。

建設業の請求書業務、印紙対応の手間を減らすなら「ANDPAD請求管理」

ANDPAD請求管理は、建設業界に特化した請求管理システムです。請求書業務や印紙対応などの手間を減らし、業務を大幅に効率化します。また、請求書受領から査定業務、書類の保管までを電子化し、毎月の業務負担の軽減が可能です。電子帳簿保存法にも対応しており、紙の請求書の保管スペースの削減につなげられます。

まとめ

原則として、請求書に収入印紙を貼る必要はありません。印紙税法において、請求書は課税する文書ではないためです。請求書作成ソフトで作成した書類や金額が5万円未満のものなどは、収入印紙が不要です。収入印紙が必要なケースもあるため、事前に確認しましょう。

たとえば、金銭の受領を証明する目的で作成され、かつ5万円以上の取引に該当する「領収書を兼ねる請求書」は、印紙税法上の「領収書」とみなされ、印紙税の課税対象になる場合があります。このようなケースでは、収入印紙の貼付が必要となるため注意しましょう。

クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」は、シェアNo.1サービスです。使いやすいUI・UXを実現する開発力があり、業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しています。年間数千を超える導入説明会を実施しており、手厚いサポートもあります。ぜひ利用をご検討ください。