喜多ハウジング株式会社のご紹介

石川県金沢市に本社を置く喜多ハウジングは、1979年にインテリアの増改築専門会社として設立。以来、「リフォーム専門会社」として事業を伸ばし、石川・福井・富山の北陸三県でナンバーワンの施工実績を誇る。

同社は、建築士やインテリアコーディネーターの有資格者による設計営業「キタデザインチーム」と、技術・施工を熟知する現場監督「エンジニア」が2人1組となって顧客対応にあたり、住まい手それぞれの要望や悩みに寄り添い、長く安全・省エネ・快適に住むための専門性に長けたリフォーム提案を大きな強みとしている。

古民家再生や性能向上リノベーションといった難度の高いリフォーム工事も得意とし、数々のリフォームコンクールで受賞している。

現在、北陸三県で7店舗を展開。年間のリフォーム工事件数は300件以上にのぼる。

「ANDPAD」で職人との情報共有+お客様への報告を効率化

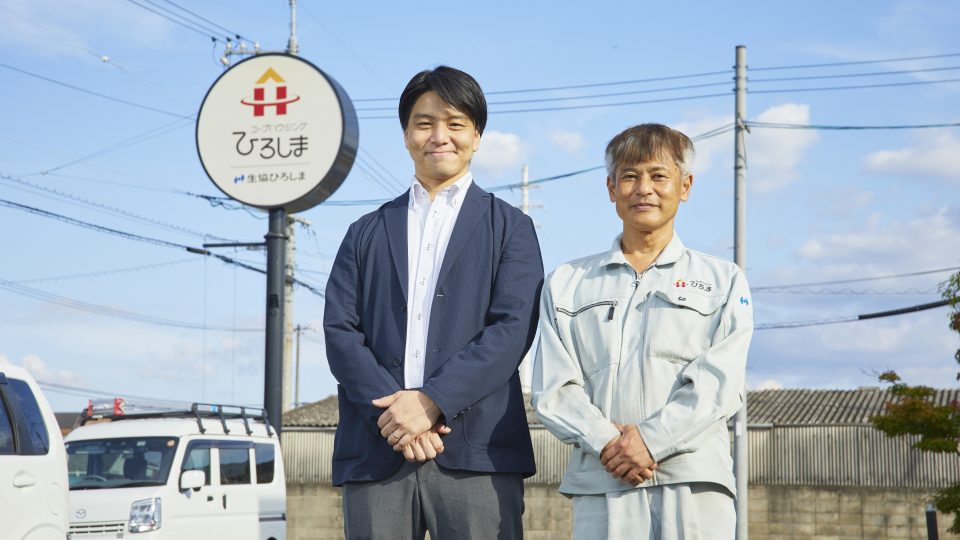

今回お話を伺った取締役・技術部長の田向様は、前述の「エンジニア」13人を取りまとめ、社内の工法・材料選定の方針を決めたり、現場管理の要を担う人物。自身も石川県南部エリアを担当する現役の現場監督でもある。

大小さまざまなリフォーム工事があるなか、田向様率いる技術部は500万円以上の大規模改修を取り扱う。その中心は平均1500万〜2000万円の大型案件だという。

現場監督はそれぞれ、常時5件ほどの工事を担当しており、年間15-20件の大型案件をこなす。現場管理はもちろん、現地調査、発注、積算、予実管理から顧客対応まで業務は多岐に渡り、1人あたりの負担は小さくない。

「リフォームは、建物を解体してみたら想定とは違った、が日常茶飯事の世界。100軒の住宅があれば100通りの建て方に対応する必要があり、現場監督にはかなり高度なスキルとスピーディな判断力が求められます。この点が新築との大きな違いかもしれません」と田向様は言う。

そんな同社は、2020年にANDPADを導入。もともとは他社の現場管理アプリを使っていたが、機能が十分ではないと感じ乗り換えを決めた。

導入後の大きな変化は、「コミュニケーション・情報共有が手間なくできるようになったこと」だと話す。

「リフォームは現場の状況が刻々と変わるため、変更になった情報をその都度、複数の職人さんに一斉周知できるので助かっています。いちいち電話で説明したり、メールの文面を考えて資料を貼付する必要もなく、スマホやタブレットで状況を瞬時に理解してもらえるのがありがたいです」。

施工品質確保と人材育成は不可分の課題。それをどう解決するか?

同社は2024年頃から、リモートによる現場管理の可能性を模索し始めた。

「限られた人数で、年間200件ほどの大規模改修の現場管理と人材育成の両方をいかにやりくりするかが技術部の目下の課題。それらをリモートである程度解決できるなら、試す価値はあると考えました」と田向様。

前述したように、リフォームの現場監督には高いスキルが求められるが、全13人のうち入社3年以下の経験が浅い若手が3割を占めるため、上司・先輩のサポートが不可欠となる。

「中堅・ベテランの現場監督は自分の担当現場をいくつも抱えているため、若手を指導する時間がなかなか取れないうえ、若手からのピンポイントの確認要請に応えようとするとどちらかに必ず無理が生じます。

私自身、石川県南部の現場を複数担当しており、往復の移動だけでも2時間ほどかかるため、金沢の事務所で通常業務をこなしながら急ぎで現場を見てほしいとなると、すぐには予定を調整できません。

また、わざわざ現場に来てもらうのは悪いからと、上司や先輩の意見を聞かずに進めた結果、うまく納まらずやり直しになったり、判断に時間がかかってしまうケースも。

施工品質と人材の課題は不可分で、これらを改善するためにいろいろな方法を検討するなかでアンドパッドさんが遠隔臨場のシステムを開発中だと知り、話を聞いてみることにしたのです」。

「ANDPAD遠隔臨場」で現場管理×人材育成の両立目指す

自社でも利用できそうだと判断した同社は、先行ユーザーとして2024年11月にANDPAD遠隔臨場を採用した。

これをきっかけに、現場管理を2人1組で行う独自の「ペア制度」にも取り組むようになった。

ペア制度による現場管理とはどういうものか。

田向様が現場監督見習いの新人スタッフ1人とペアを組み、現場には新人スタッフのみが行き、田向様は事務所で業務や会議を行う。

あらかじめ決めておいた時間になったらお互いタブレットを開き、ANDPAD遠隔臨場のひとつの機能である「リモート通話」を開始。新人スタッフは、田向様の指示のもと、現場の様子や納まりをリアルタイムで画面に映し、田向様は画面で詳細を目視し、必要があれば是正指示をその場で出していく。

以前はスマホのビデオ通話で似たようなことを試みた時期もあるが、「使用感や満足度が違う」と田向様。

「特に、見たい箇所をポインターで指示できるのがとても便利です。単純なことかもしれませんが、スマホのビデオ通話では見たい箇所がピンポイントで見られないストレスを感じていたので、そこが改善されていることにすごく価値を感じています」。

また、ひと通り現場を映してもらった後に、記録しておきたい箇所があれば「写真撮影」機能を使って遠隔の撮影も行う。

「もちろん現場写真はたくさんあるのですが、後で見返したり、お客様に説明をするときに『この画角のこの写真があると便利』という感覚が自分なりにあり、それを相手に伝えるのは難しいので、遠隔で自分でシャッターを押せるのが気に入っています」。

現場訪問回数が1/3に。移動時間が減り、判断スピードが速くなった

ペア制度のねらいは、現場管理にかかる田向様の業務負担を軽減しつつ、現場でタブレットを構えている新人スタッフに現場管理の勘所や職人への受け答えを自然に習得してもらうこと。

始めたばかりで成果はまだ未知数だが、ANDPAD遠隔臨場の導入で実現できたこともあるという。

「これまで週3回は現場に行っていましたが今は週1回に減りました。急に現場を見る必要性が発生しても、ペアを組んでいる社員の予定さえ確保できればタブレットを開くだけでいつでも現場を確認することができます。

それ以外の時間は別の仕事に充てることができ、週単位だと移動時間も含めて6-8時間の時短になっているんじゃないかと思います」。

また、現場での判断スピードも向上しているという。

「新人スタッフが職人さんから質問を受けた際に、従来は『持ち帰って確認します』が常態でしたが、今は「リモート通話」によりその場で解決できます。少し複雑な指示を出したい場合には、新人スタッフに職人さんのところまで移動してもらい、同じ画面を見て会話をしながら『こんなふうに納めてください』と正確に伝えることができます」。

職人は手を止めずに仕事が続けられ、田向様は現場に行かずに理想の施工品質が保て、新人スタッフはそのやり取りから現場管理や指示のコツをつかんでいく。関係者全員にメリットが生まれている。

知識・経験にとらわれない採用・育成をANDPAD遠隔臨場で実現したい

田向様は、「従来の“叩き上げ”に頼らない新しい人材育成システムを構築したい」と話す。

現在取り組んでいるペア制度でまずは「成功事例」をつくり、それを他の社員にも広げたい考え。中堅・ベテランの現場監督と若手が2〜3人のチームを組み、「現場管理×人材育成」が同時に進めば理想的だ。

「ゆくゆくは、私自身は担当現場を持たず、ANDPAD遠隔臨場を使って各現場の状況を見ながらアドバイスしたり、先回りしてミスを防ぐ方法を伝えてあげるような後方支援に回れたら。

また、募集をかけても現場管理の希望者がなかなかあらわれない昨今の状況を鑑みると、多方面から柔軟に人を集め、パートスタッフなどの力も借りながら高精度な現場管理を実現する道も考えなくてはなりません。

ANDPAD遠隔臨場を使いながら、経験や専門知識がない人材でも現場の戦力になりうる、あるいはこんな新しいこともできる、そんな成功事例をつくっていきたいと考えています」。